Zürichs Klöster im Mittelalter –

und was aus ihnen geworden ist

Um 1300 herum gab es in Zürich neun Klöster und Kirchen. Von den meisten Klöstern steht heute nur noch die Kirche, denn um 1524 – im Zuge der Reformation (<Zwingli) – wurden sämtliche Klöster geschlossen.

Was ist aus ihnen geworden? Alles mögliche – Kornspeicher und Spitäler, Trotten und Münzstätten

...und ganz zuletzt Parkhäuser. Im ehemaligen Barfüsserkloster am Hirschengraben, wo heute das Obergericht seinen Sitz hat, wurde sogar ein Casino untergebracht, und später ein Theater.

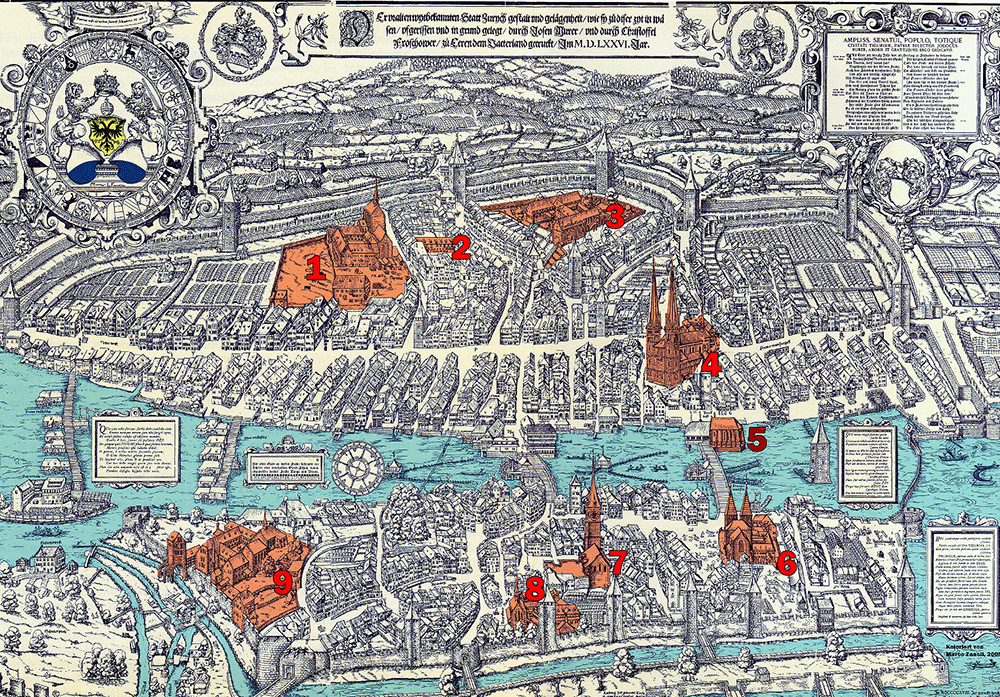

Kirchen und Klöster in Zürich auf dem Murerplan von

>Jos Murer von 1576. 1-Predigerkloster 2-Beginen

3-Barfüsser 4-Grossmünster 5-Wasserkirche

6-Fraumünster 7-St.Peter 8-Augustinerkloster

9-Oetenbach (Quelle: WikiCommons, Marco Zanoli).

Kirchenstadt Zürich

Gab es bereits in der römischen Zeit christliche Kirchen im damaligen «Turicum»? Das ist unklar. Aber so ab dem 9./10. Jahrhundert (=nachkarolingische Zeit) wurde Zürich zu einer Stadt mit überdurchschnittlicher Kirchendichte. Auf dem Lindenhof enstand die erste – und damit älteste Kirche Zürichs, der St. Peter.

Links und rechts der Limmat enstanden dann das Damenstift der Fraumünsterabtei und das Chorherrenstift des Grossmünsters.

St. Peter, die erste und

älteste Pfarrkirche Zürichs.

Neuer Wind durch Bettelorden

Im 13. Jahrhundert brachten die Mönche der drei Bettelorden (Dominikaner, Franziskaner und Augustiner) neuen Wind in das religiöse Leben der Zürcher. Die Bettelorden propagierten Armut und Besitzlosigkeit und stützten sich dabei auf die Bibel. Im besonderen auf einen guten Rat Christi: «Willst du vollkommen sein, so gehe hin und verkaufe, was du hast. Gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach». (Matth. 10, 9 f.)

Damit versuchten die Bettelorden, die Gesellschaft aus der feudalen Wirtschaftsordnung auszuklinken. Anfänglich praktizierten sie selbst auch eine «Armut der Konvente», aber das war nicht lange durchzuhalten. Schliesslich besassen die «in Armut lebenden» Mönche Kirchen und Klöster und natürlich auch deren Grundbesitz. Bezüglich Armut leben (und Armut predigen) mussten also Kompromisse gefunden werden.

Von besonderer Bedeutung waren den Bettelorden in erster Linie Predigt, Seelsorge und Studium. Sie suchten Zugang zu den aufblühenden Universitäten und rekrutierten Novizen aus dem akademischen Milieu. So stellten sie sicher, dass sie bildungsmässig stets auf dem neuesten Stand waren.

Predigerkirche (Dominikaner)

Mit ihrer meist besseren Ausbildung stellten die Bettelmönche die traditionellen Pfarrer in den Schatten. Sie hatten auch den Vorteil, dass sie nicht dem Bischof unterstanden. Damit waren allerdings auch Auseinandersetzungen mit der Pfarrgeistlichkeit programmiert. Mehrmals sahen sich Päpste genötigt, hier regelnd einzugreifen. Einige der päpstlichen Erlässe zielten darauf ab, dass sich die Bettelmönche weitgehend der Seelsorge widmen sollten. Im Jahr 1300 erliess Papst Bonifaz VIII eine Bulle, die das Verhältnis zwischen den Bettelorden und dem Pfarrklerus zu regeln versuchte. Dabei ging es um strittige Fragen wie Predigt, Beichte und Begräbnisrecht. Kompromisse mussten geschlossen werden. Hier ein schönes Beispiel: Den Bettelmönchen wurde gestattet, in ihren Kirchen und Klöstern und auf öffentlichen Plätzen zu predigen – aber nicht zu Zeiten der Pfarrgottesdienste.

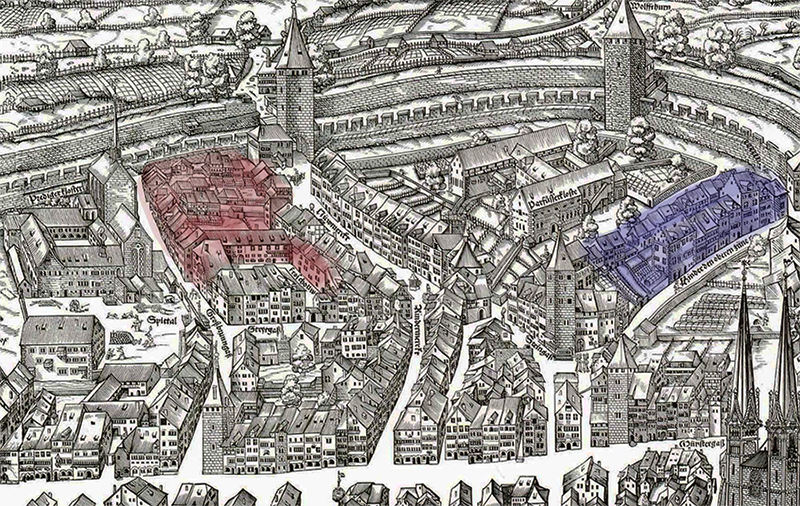

Beginenquartiere

Eine «Spezialität» der Bettelorden der Dominikaner und der Franziskaner war die Frauenseelsorge. Beide Orden förderten im Umkreis ihrer Klöster die Erstellung grösserer >Beginenquartiere (Prediger/Dominikaner=rot, Barfüsser/Franziskaner=blau). Für die alleinstehenden religiösen Frauen war die Nähe zu den Klöstern höchst attraktiv, denn diese boten Solidarität, soziale Sicherheit, spirituelle Betreuung und notfalls auch Rechtsbeistand.

_________

Titel (Ausschnitt)

Hans Leu der Ältere (um 1460-1507). Stadtpanorama von Zürich, linkes Limmatufer, 1497-1502. Kopie auf Holz von Alfed Baur, 1937 (Original im Landesmuseum).

Hans Leu der Ältere (um 1460-1507). Stadtpanorama

von Zürich, rechtes Limmatufer, 1497-1502. Kopie auf Holz von Alfed Baur, 1937 (Original im Landesmuseum).

>Bettelorden in Zürich um 1300

>Kirchenkunde und -Architektur

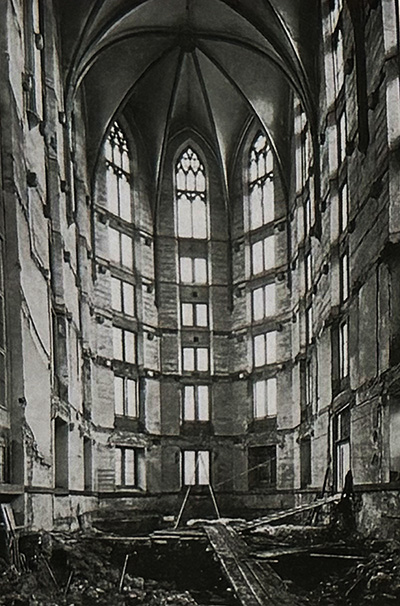

Die Predigerkirche am Zähringerplatz.

Der extrem hohe Chor über sechs Stockwerke, Bild von 1917.

|

1. Die Predigerkirche mit dem hohen Chor

Gegründet von den Dominikaner-Mönchen um 1230 als Kloster. Die Klosterkirche erhielt im 14. Jht einen extrem hohen Chor in hochgotischem Stil. Später wollten dann die Dominikanermönche die ganze Kirche dieser Höhe anpassen – aber dazu kam es nicht, weil sie aus der Stadt vertrieben wurden... >mehr

Heute sind die sechs Stöcke des Chors durch Zwischenböden unterteilt. Der 1. Stock ist heute Teil des Kirchenraums. Etagen 2-4 werden als Archiv genutzt. Im 5. Stock hat die Zentralbibliothek ihre «Schatzkammer» und im obersten Stock seit 1996 die Musikabteilung.

Nach der Reformation um 1524 wurde das Prediger-Kloster aufgehoben, es wurde daraus ein Spital. Der hohe Chor wurde durch Trennböden unterteilt, er diente nun auch als Kornspeicher, das Langhaus der Kirche wurde zur Trotte.

1899 erhielt die Kirche im Rahmen eines Umbaus den heute noch bestehenden Turm.

>mehr über Predigerkloster und -Kirche

>mehr über den Dominkaner-Bettelorden

|

Beginenhof Brügge

Ehemaliges Beginenquartier in Zürich

|

2. Die Beginen-Quartiere in Zürich

Was sind Beginen? Im 12. Jahrhundert hatten Frauen in Europa im Normalfall nur die Wahl zwischen Leben in der Ehe oder im Kloster. Nun begannen sich – zunächst in den Niederlanden und in Belgien – alleinstehende Frauen in Wohn-, Glaubens- und Arbeitsgemeinschaften zu organisieren.

In Zürich sind Beginen erstmals 1247 urkundlich belegt. Sie bildeten eigene Quartiere in der Stadt oder lebten in kleineren Gemeinschaften nahe den Klöstern der Dominikaner und Franziskaner. Diese boten den alleinstehenden Frauen soziale Sicherheit und spirituelle Betreuung. Heute sind nur noch wenige Beginenhäuser erhalten.

>mehr über die Beginen in Zürich

|

Klosterkirche von Südwesten her gesehen. Ansicht von Franz Hegi, 1833.

Der Kreuzgang aus dem 14. Jht ist noch teilweise erhalten.

|

3. Das Barfüsserkloster

Der Name des Klosters könnte passender nicht sein. Denn der Gründer des Bettelordens der Franziskaner, >Franz von Assisi, soll stets barfuss unterwegs gewesen sein.

Was ist vom Kloster am Hirschengraben noch übrig? Vom Gebäude nichts mehr, aber einige Spuren davon. So z.B. Umrisse der Chormauer der Kirche an der Fassade des heutigen Obergerichts (erbaut 1839). Dieses steht auf den Grundmauern des einstigen Klosters und markiert so den historischen Standort. Recht gut erhalten ist der gotische Kreuzgang des Klosters.

|

Das alte Chorherrenstift und das Grossmünster in Zürich um 1835. Zeichnung Emil Schulthess. Kunsthaus Zürich. WikiCommons.

Grossmünster mit den Neugotischen Türmen ab 1787. |

4. Das Grossmünster war ein weltliches Chorherrenstift

Das Stift wurde vermutlich im 9. Jht gegründet.

Der Weg zum Chorherrn war keine Frage von Karriere. Voraussetzung war vielmehr eine Zugehörigkeit zum Adel oder zur wohlhabenden Bürgerklasse. Meistens stammten Chorherren aus dem Adel oder aus reichen städtischen Familien.

|

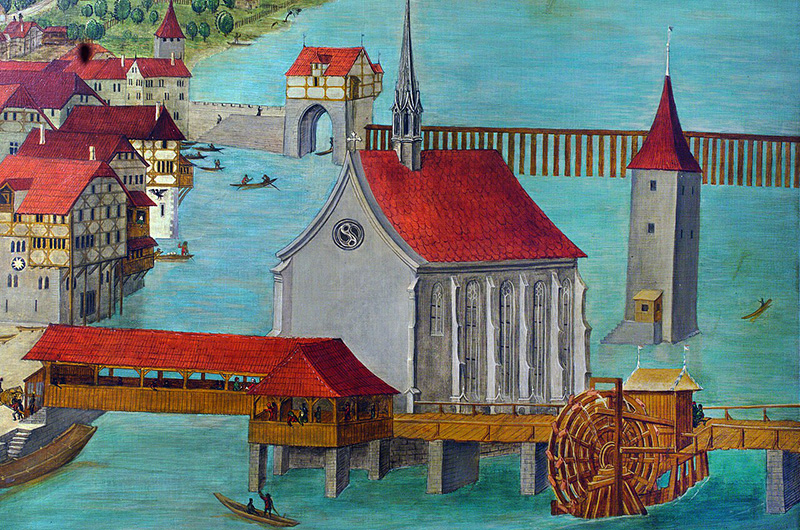

Wasserkirche im 15. Jht. Hans Leu d.Ä. (1460-1507). Landesmuseum Zürich.

Wasserkirche.

Augusto Giacomettis Fenster mit Leben Christi.

|

5. Die Wasserkirche

Eine klosterähnliche Einrichtung war die Wasserkirche nie, aber sie hat eine bewegte Geschichte hinter sich, die bis in Spätantike zurück reicht.

Sie stand einst auf einer kleinen Insel in der Limmat. Im Mittelalter gab es hier ein Märtyrerheiligtum über dem Ort, an dem – laut Legende – die Zürcher Stadtheiligen Felix und Regula von den Römern enthauptet wurden.

Heute steht die Wasserkirche am Limmatquai, angebaut an das Helmhaus.

Der erste Bau stammt vermutlich aus dem 9. oder 10. Jahrhundert, die heutige spätgotische Kirche entstand im 15. Jahrhundert (Bauzeit: 1479–1484).

Mit der Reformation unter >Huldrych Zwingli wurde die Wasserkirche 1524 entweiht. In der Folgezeit diente sie als Bücherlager und später als Sitz der Zentralbibliothek.

Erst im 20. Jahrhundert wurde sie wieder als Sakralraum verwendet und seit 1940 ist sie offiziell wieder als Kirche geweiht, wird aber – zusammen mit dem direkt an die Kirche angrenzenden Helmhaus – mehr für weltliche Veranstaltungen wie Ausstellungen, Vorträge und Konzerte genutzt.

|

Fraumünster.

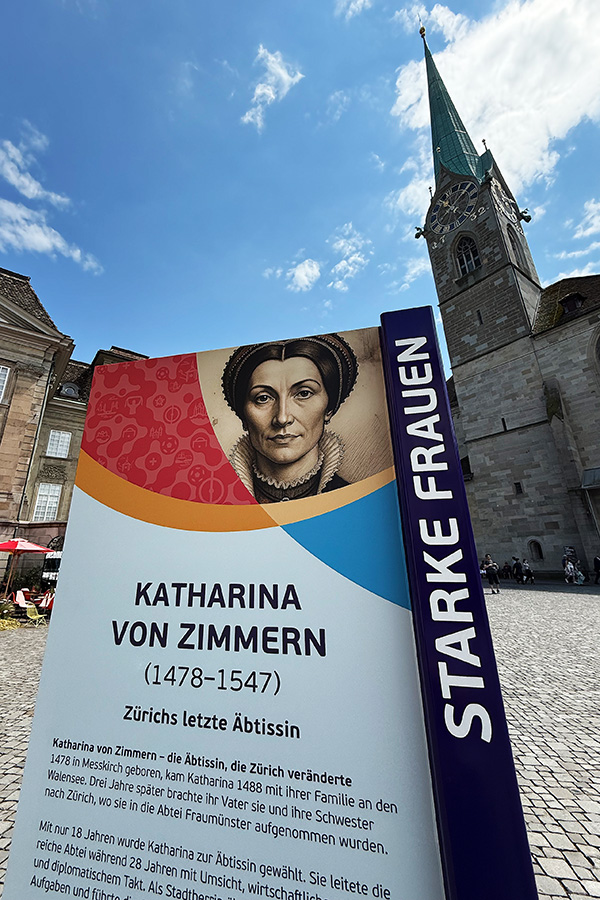

Katharina von Zimmern, die letzte Äbtissin des Klosters.

|

6. Fraumünster Kloster und Kirche

Das bedeutendste, machtvollste und reichste Kloster der Stadt Zürich. Gegründet im 9. Jahrhundert. Es wurde von Benediktinerinnen geführt. Die erste Äbtissin war eine Ur-Enkelin von Karl dem Grossen und hiess Hildegard. «Fraumünster» hiess das Kloster erst ab dem 14. Jahrhundert. Der erste Klosterbau (9. Jahrhundert) bestand vermutlich aus Holz. Der Schritt zur romanischen Kirche fand erst zwischen 1100 und 1250 statt. Damals entstanden die dreischiffige Basilika und das Querhaus. In jener Zeit hatte die Kirche noch zwei Türme. Der zweite Turm wurde 1761 abgebrochen, weil er baufällig war.

Eine besondere Rolle spielt die letzte Äbtissin des Fraumünsters, Katharina von Zimmern. Was sie geleistet hat, um in den Wirren der Reformation den Frieden zu bewahren, ist einmalig. Ihr freiwilliger Rücktritt im Jahr 1524 und die Übergabe des Klosters an die Stadt verhinderte Kämpfe und Blutvergiessen und öffnete die Tür zur Reformation.

|

St. Peter – vermutlich die älteste Kirche Zürichs.

Das berühmte Zifferblatt des

|

7. St. Peter

Der St. Peter war nie ein Kloster, sondern immer eine Pfarrkirche. Es ist das wahrscheinlich älteste Kirchengebäude der Stadt. Archäologische Funde belegen, dass die erste St. Peterskirche aus dem achten Jahrhundert stammt.

Der Kirchturm des St. Peter trägt das grösste Zifferblatt Europas – mit einem Durchmesser |

Augustinerkirche am Münzplatz in Zürich.

Augustinergasse, beliebt bei Touristen. |

8. Augustinerkloster und -Kirche

Die Augustiner waren vornehmlich als Seelsorger und Bestatter tätig. Ab dem 14. Jahrhundert versiegten aber Einkünfte aus Begräbnissen, weil diese Tätigkeiten nun vom Grossmünster übernommen wurden.

1525 wurde eine Trotte (Weinpresse) eingerichtet, später zog das Ehegericht hier ein. Ab 1537 wurden die Gebäude vom Almosenamt genutzt, das die Einkünfte ehemaliger Klöster verwaltete.

Im Chor der Klosterkirche richtete die Stadt 1596 ihre Münzstätte ein – weshalb heute der Platz dort Münzplatz heisst. 1841 wurde die Augustinerkirche zur ersten katholischen Pfarrkirche Zürichs nach der Reformation umgewandelt.

|

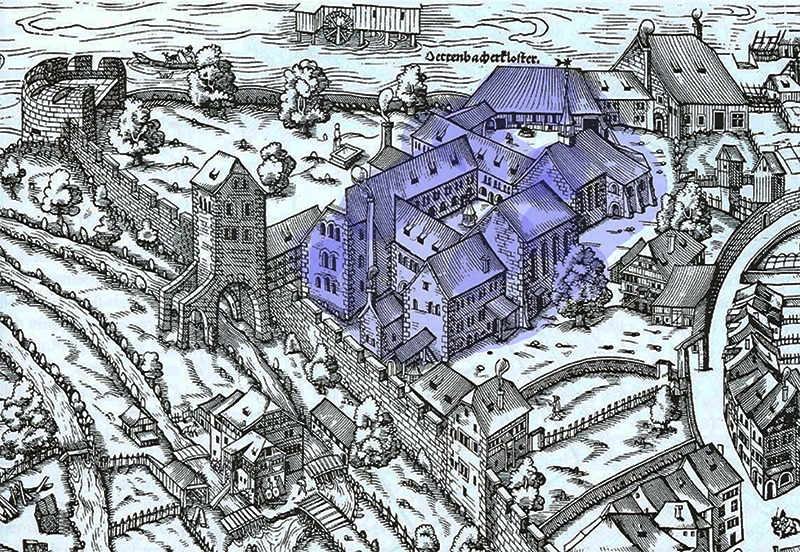

Das Kloster Oetenbach auf der Murerkarte von 1576. Es stand dort, wo heute Autos parken – im Uraniaparkhaus.

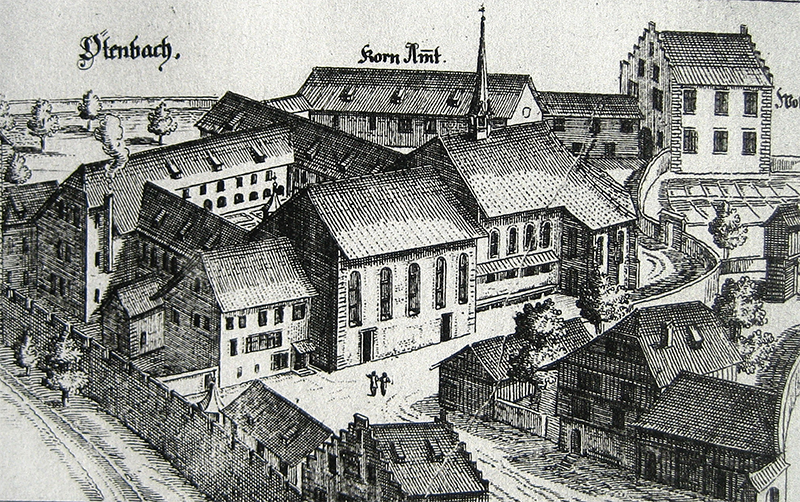

Kloster Oetenbach um 1705, als hier das Kornamt seinen Sitz hatte. Zeichnung von Johann Melchior Füssli. |

9. Kloster Oetenbach

Oetenbach war ein Dominikanerinnenkloster. Erstmals urkundlich erwähnt wird es 1237, als Papst Gregor IX Ablässe gewährte, um den Bau am Oetenbach (heute Hornbach) zu unterstützen.

Ursprünglich am Stadtrand angesiedelt (beim Hornbach am Zürichhorn), zog die Gemeinschaft um 1285 in die Innenstadt, unweit des heutigen Lindenhofs und der Uraniastrasse.

Das Kloster wurde zu einem wichtigen Aufnahmeort für Töchter aus dem Zürcher Adel. In späteren Jahrhunderten fanden auch Frauen ohne Stand und Vermögen Aufnahme.

Das Leben der Nonnen war geprägt von Gebet, Bildung und Arbeit. Das Kloster Oetenbach war für sein Skriptorium berühmt, wobei die Nonnen Handschriften kommerziell herstellten. Es wird vermutet, dass hier bedeutende mittelalterliche Werke entstanden, etwa Teile des Codex Manesse.

Mit der Reformation 1525 wurde das Kloster aufgehoben. Die Gebäude dienten danach als Zuchtanstalt, Waisenhaus, Kornspeicher, später auch als Polizeikaserne. 1902/03 wurden die letzten Überreste abgerissen. Heute stehen an ihrer Stelle das Parkhaus Urania und Verwaltungsgebäude der Stadt Zürich.

|

>Klöster der Bettelorden in Zürich um 1300

>Zürichs Kirchen und Klöster im Mittelalter

>Kirchen und Klöster international und Schweiz

>Kirchenkunde und -Architektur

|

|