Beginen in Zürich

Beginen waren religiös engagierte Frauen, die in Gemeinschaften lebten, ohne einem bestimmten Orden anzugehören. Sie waren nicht klösterlich gebunden und legten keine «ewigen Gelübde» ab, sondern führten ein frommes, aber freies Leben zwischen Mystik, Fürsorge und Eigenständigkeit, organisiert in Gemeinschaften.

Beginen arbeiteten vornehmlich in der Krankenpflege

und im Textilbereich, halfen Armen und erteilten Unterricht. Sie wirkten in Städten am Rand der kirchlichen Strukturen. Ihre Unabhängigkeit wurde von Kirche und Gesellschaft nicht immer wohlwollend gesehen.

In Zürich sind Beginen bereits im 13. Jahrhundert belegt.

Die Zürcher Beginen lebten in eigenen Beginenquartieren etwa in der Nähe des Prediger- und Barfüsserklosters und im Selnau. Es gab auch wohlhabende Beginen mit eigenem Vermögen.

Die Beginen spielten eine wichtige Rolle im religiösen und sozialen Stadtleben. Auf ihrem Höhepunkt sollen zehn bis fünfzehn Prozent der Zürcher Frauen Beginen gewesen sein.

Ab dem 14. Jahrhundert änderte sich das Bild. Nun wurden die Beginenhäuser zunehmend ein Auffangbecken für mittellose Frauen aus der sozialen Unterschicht. Viele von ihnen kamen vom Land in die Stadt und hatten keinen familiären Rückhalt.

Um ihnen ein Dasein in der Gosse zu ersparen, stifteten wohlhabende Zürcher (darunter auch vermögende Beginen) achtzehn Häuser für sogenannte «Willig Arme». Das waren nicht freiwillige Arme, sondern wirkliche Arme, die aber willig waren, in Beginenart ein geordnetes Leben in Gemeinschaft zu führen, zu arbeiten, zu beten und sich den Anordnungen der städtischen Obrigkeit zu unterwerfen. Die Oberaufsicht führte dabei der städtische Rat. Das grösste «Willig-Armen-Haus» befand sich im Grimmenturm in der Spiegelgasse in der Altstadt von Zürich.

Das Wiilig-Armen-Haus im Grimmenturm

an der Spiegelgasse in der Altstadt von Zürich

Nach dem Willen des Stifters Johannes Bilgeri sollte es stets vierzig «arme Frauen» beherbergen. Die Schwestern des Grimmenturms verdienten sich

ihren Lebensunterhalt mit Textilarbeit. Ein beträchtlicher Teil von ihnen pflegte auch Kranke in deren Häusern.

Mit der Reformation 1524 wurden die Beginen mehr und mehr unterdrückt. Viele wurden gezwungen, ihre bisherige Lebensform aufzugeben oder sich Institutionen wie Spitälern anzuschliessen.

>Quelle: Dr. Magdalen Bless, Vortrag

aus dem Jahr 2020: «Die Entwicklung

der Beginen in der Schweiz»

Titelbild (Ausschnitt)

In der Flachschnitzerei von 1507 aus dem holzgetäferten Empfangszimmer der letzten Fraumünster-Äbtissin Katharina von Zimmern hat sich eine Erinnerung an die

Zürcher Beginen erhalten. Dargestellt sind eine Begine und ein Begarde.

Begine, zunächst «Schwester» genannt.

Beginenhof Amsterdam

Beginenhof Brügge

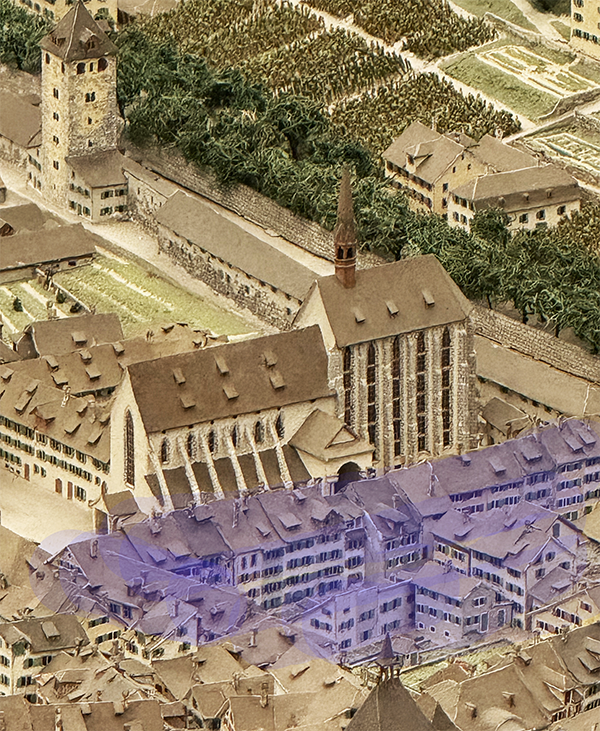

Beginenquartier in Zürich neben dem Predigerkloster. Stadtmodell. |

Was sind Beginen?

Im 12. Jahrhundert hatten Frauen in Europa im Normalfall nur die Wahl zwischen Leben in der Ehe oder im Kloster. Das wollten aber nicht alle. Etliche alleinstehende Frauen suchten ein Leben «aus dem Glauben» – ohne in ein Kloster eintreten zu müssen. So begann zunächst in den Niederlanden und in Belgien eine Beginenbewegung. Diese organisierte sich in Glaubens-, Wohn- und Arbeitsgemeinschaften.

Über das Rheinland verbreitete sich die Beginen-bewegung ab dem 13. Jahrhundert rasch nach West- und Mitteleuropa.

Die ersten Beginen der Schweiz liessen sich 1228 in St. Gallen nieder. Sie erhielten dort von einem wohlhabenden St. Galler Bürger ein Haus geschenkt. Allerdings wurden diese Frauen nicht als «Beginen» angesprochen, sondern als «Schwestern». Und das Beginenhaus nannte man eine «Sammlung» – also Frauen, die sich zu einem gemeinsamen religiösen Leben sammelten.

In Zürich sind Beginen erstmals 1247 urkundlich belegt. Hier lebten besonders viele dieser Frauen, man schätzt ihren Anteil auf 10 bis 15%.

Die Beginen lebten in Glaubens-, Wohn und Arbeitsgemeinschaften nahe den Klöstern der Dominikaner und Franziskaner. Diese boten den alleinstehenden Frauen spirituelle Betreuung und soziale Sicherheit.

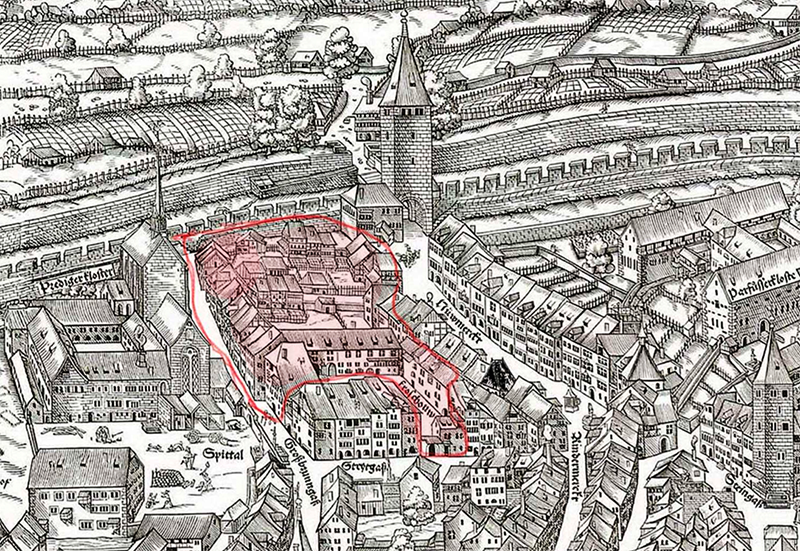

Eigentliche Beginenquartiere gab es an der Südseite der Predigerkirche und auch neben dem Barfüsserkloster (heute Obergericht am Hirschengraben).

|

Christina von Stommeln. Begine und stigmatisierte Wunderheilerin. Statue im Kölner Dom. Foto Chris 06, Wikipedia.

|

Woher stammt der Name «Begine»?

Dazu fehlen verbindlichen Quellen. Bereits in Schriften aus dem 13. Jahrhundert wird über die Herkunft des Namens gerätselt.

|

Beginen betreuten Kranke in ihren Häusern und begleiteten Sterbende.

Ein Beginenhaus an den Oberen Zäunen in Zürich kochte |

Fromm, aber keine Klosterfrauen

Nicht alle Frauen, die sich dem Glauben zuwenden wollten, fanden Aufnahme in traditionelle Klöster. Wer nicht adlig oder wohlhabend war, konnte sich die dazu nötige Mitgift gar nicht leisten.

Hier kam das Beginentum ins Spiel. Beginen

Die Beginen-Gemeinschaften waren autonom organisiert und unterstanden weder einer kirchlichen noch einer männlichen Leitung. Im Gegenteil: Die Frauen wählten unter sich eine «Meisterin» als Vorsteherin. Sie lebten wirtschaftlich unabhängig, durch Arbeit oder durch eigenes Vermögen.

Spirituell waren viele Beginen von Mystik geprägt und suchten persönliche Gotteserfahrung, aber unabhängig von den offiziellen Glaubenssätzen der Kirche. Sie verpflichteten sich zu Keuschheit und Gebet, waren aber frei, die Gemeinschaft jederzeit wieder zu verlassen und ein bürgerliches Leben aufzunehmen, zum Beispiel durch Heirat.

|

Die Predigerkirche am Zähringerplatz Foto GoogleEarth.

Die Beginenhäuser neben dem Predigerkloster gemäss Murerplan von 1576.

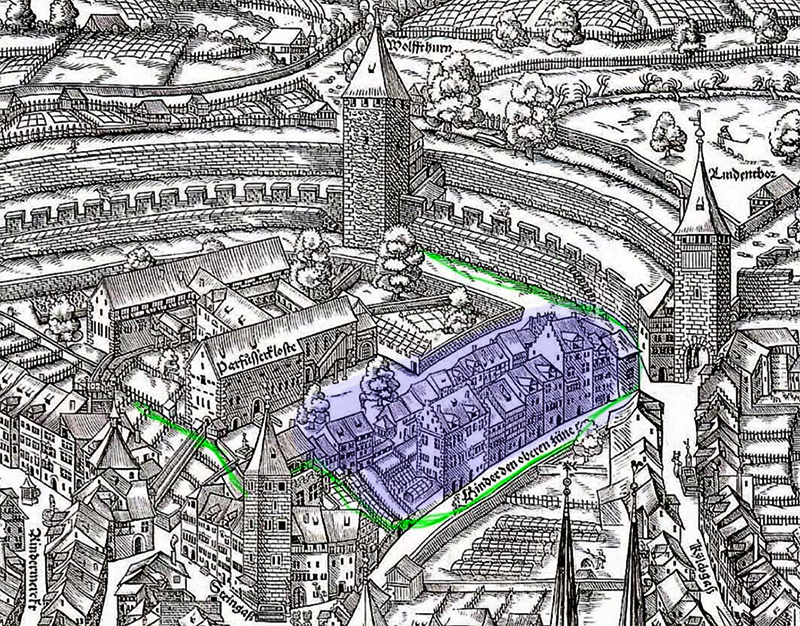

Beginenhäuser beim Barfüsserkloster. Murerkarte 1576. |

Beginenquartiere in Zürich

In Zürich gab es mehrere Beginenquartiere, so zum Beispiel in der Predigergasse und in den Oberen und Unteren Zäunen.

Im 13. Jahrhundert entstand auf der Südseite des Predigerklosters ein ganzes Quartier aus 37 Beginenhäusern. Die Häuser wurden von wohlhabenden Beginen selbst oder von ihnen wohlgesonnenen Stadtbürgern gestiftet. Dabei verpflichteten sich die Stifter, dass nach ihrem Ableben das Haus ans Predigerkloster fallen sollte. Die Frauen besuchten die täglichen Gottesdienste in der nahen Predigerkirche und kamen daneben ihren sozialen Arbeiten nach.

Auch in der Nähe des Barfüsserklosters (wo heute das Obergericht am Hirschengraben steht) entstand ein grösseres Beginenquartier. Für die alleinstehenden Frauen war die Nähe zum Kloster attraktiv, denn diese boten Solidarität, soziale Sicherheit und spirituelle Betreuung und notfalls auch Rechtsbeistand.

>mehr über Prediger/Barfüsserkloster

|

Beginen beim Spinnen. Holzschnitt aus dem 15. Jht.

Besucher:innen in der Froschaugasse. |

Schwesternhaus Sankt Verena

Das Schwesternhaus St. Verena in Zürich, auch als Konvent St. Verena bekannt, befand sich an der heutigen Froschaugasse in Zürich. Die Siedlung ist seit 1260 belegt und wurde unter der geistlichen Obhut des benachbarten Predigerklosters geführt.

Die etwa 20 Schwestern (Beginen) sorgten selbst für ihren Lebensunterhalt. Sie fertigten Textilarbeiten an und pflegten Kranke und Sterbende in der Nachbarschaft.

Später führten sie die erste Schule in Zürich für Mädchen ein, urkundlich belegt ab 1425. Es wurden auch junge Mädchen zur Ausbildung im Haushalt aufgenommen. Ein Teil der Schwestern widmete sich zudem der Krankenpflege. Mit der Textilarbeit finanzierten sie jene Mitschwestern, die unentgeltlich Kranke pflegten.

|

Die Heilige Verena. Nationalmuseum Zürich. |

Und wer war die Heilige Verena?

Eine frühchristliche Heilige, die um 260 n. Chr. in Theben oder Luxor (je nach Quelle, aber sicher in Ägypten) geboren wurde und um 320 in Zurzach starb. Sie soll die Thebäische Legion nach Europa begleitet haben und war dann in der Krankenpflege und der Fürsorge für Arme tätig.

Heute ist St. Verena Patronin des Bistums Basel. Ihr Grab befindet sich im >Verenamünster in Bad Zurzach.

|

>Zürcher Klöster im Mittelalter

|

|