Fraumünster Zürich –

ein grosses Stück Geschichte

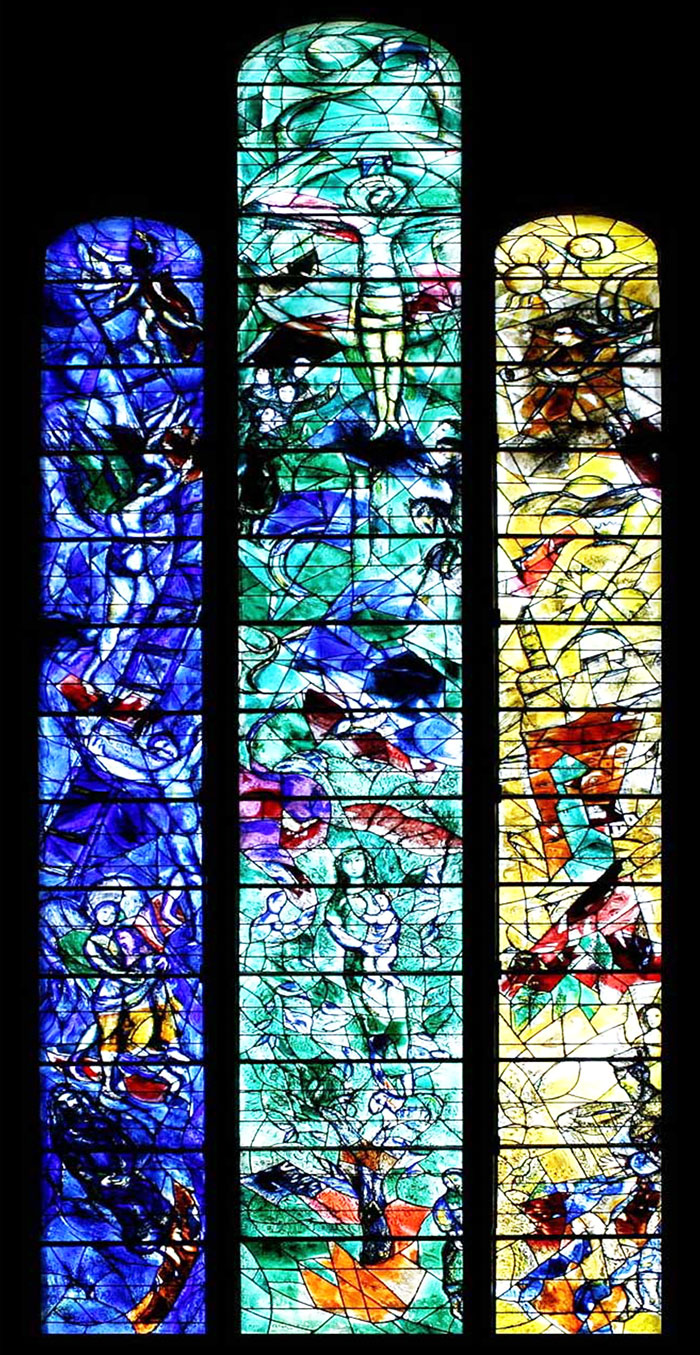

Kunstfreunde denken beim Namen Fraumünster

wohl zuerst an die prächtigen >Chorfenster von Marc Chagall. Diese haben der Kirche Weltruhm eingebracht. Aber das Fraumünster hat viel mehr zu bieten –

vor allem punkto Geschichte.

Das Fraumünster am linken Limmatufer.

Hier haben sich Dinge erreignet, die die Stadt Zürich prägend verändert haben, vor allem in der Zeit der Reformation im 16. Jahrhundert. Gegründet im

9. Jahrhundert als Benediktinerinnen-Kloster, war das Fraumünster über Jahrhunderte hinweg mehr als ein geistliches Zentrum – es war auch mit viel weltlicher Macht ausgestattet. Seine Äbtissinnen waren nicht nur Geistliche, sie prägten auch das politische und wirtschaftliche Leben Zürichs nachhaltig.

Heute ist das Fraumünster zu einem kulturellen Juwel und zum Touristenmagnet für Zürich geworden – vor allem dank den Chorfenstern, die Marc Chagall 1970 in der Kirche hinterlassen hat.

>mehr über Chagalls Christus-

Fenster im Fraumünster

In erster Linie ist das Fraumünster ein Denkmal für Frauen. Es erinnert an alte Zeiten, in denen mächtige Frauen überraschend viel Verantwortung trugen – in geistlicher, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Das Thema Gleichberechtigung der Geschlechter wird heute noch immer heiss diskutiert. Da mag es erstaunen, dass es schon im frühen Mittelalter Frauen in höchsten Machtpositionen gab – begonnen mit den Äbtissinnen im 9. Jahrhundert, Hildegard und Bertha, die Töchter Ludwigs des Deutschen (und Ur-Enkelinnen von Karl dem Grossen). Heute hat man fast schon vergessen, dass Frauen damals mit so viel Macht ausgestattet waren.

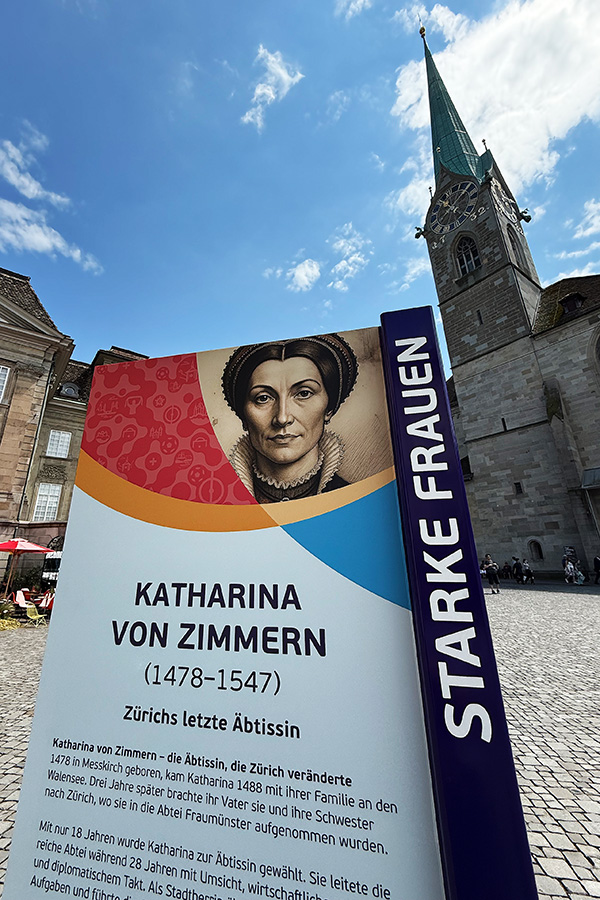

Unter den mächtigen Frauen sticht eine ganz besonders heraus: Katharina von Zimmern, die letzte Äbtissin des Fraumünsters. Sie galt als ranghöchste Zürcherin. Was sie geleistet hat, um in den Wirren der Reformation den Frieden zu bewahren, ist einmalig. Ihr freiwilliger Rücktritt im Jahr 1524 öffnete die Tür zur Reformation und verhinderte gewaltsame Auseinandersetzungen und Blutvergiessen. Ihre Bereitschaft, Macht abzugeben, ist Beispiel für Weitsicht und innere Grösse.

Im Kreuzgang des Fraumünsters steht dieses Denkmal für Katharina von Zimmern (1478-1547). Das Werk «ohne Titel» ist eine Bronzeskulptur und stammt von der Zürcher Künstlerin Anna-Maria Bauer (1947). Es ist das erste Denkmal, das die Stadt einer Frau widmet.

Gedenkschrift für Katharina von Zimmern,

eingelegt in den Boden des Kreuzgangs.

Titelbild

Das Fraumünster aus der Luft

Foto: GoogleEarth.

Ludwig der Deutsche, ein Enkel von Karl dem Grossen. (KI-Bild).

Die Namensgeber Felix und Regula.

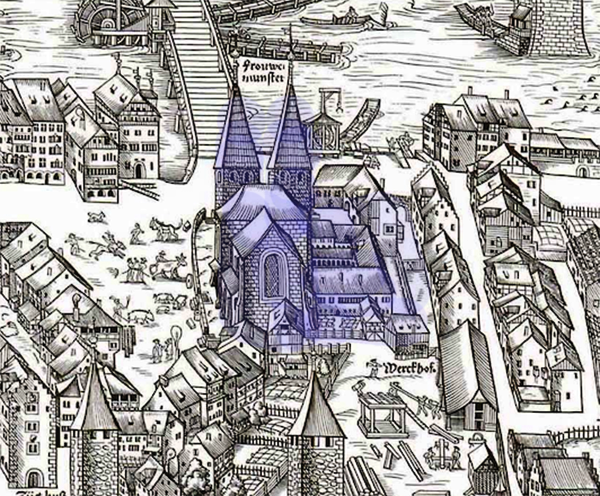

Fraumünster auf dem Murerplan 1576 – noch mit zwei Türmen.

Romanischer |

Gründung des Fraumünster-Klosters

Die Gründung im Jahr 853 geht auf einen Enkel von Karl dem Grossen zurück: auf Ludwig den Deutschen (806-876) aus dem Geschlecht der Karolinger. Bis zu seinem Tod war er König des Ostfrankenreiches (mit Sachsen und Bayern). Seine Versuche, auch das Westfränkische Reich zu erobern, scheiterten.

Wie kam Ludwig auf die Idee, in Zürich ein Kloster zu gründen? Vermutlich, weil er seiner ältesten Tochter Hildegard eine standesgemässe Versorgung sichern wollte. Ludwig überschrieb Hildegard ein an dieser Stelle bereits bestehendes kleines Kloster und stattete es mit dem Markt- und Münzrecht aus, zudem mit beträchtlichem Grundbesitz, der bis ins Urnerland reichte.

Auch religiöse Motive könnten bei Ludwig eine Rolle gespielt haben. Bei vielen Königen damals führte auch persönliche Frömmigkeit zu Gründungen von Klöstern. Sie erhofften sich dadurch göttlichen Beistand und taten Gutes für das eigene Seelenheil.

Seinem 853 gegründeten Nonnenkloster gab Ludwig die Namen «Monasterium Thuricense» und «Abtei Felix und Regula». >wer sind Felix und Regula?

Der erste Bau des Klosters Fraumünster (dieser Name wird erstmals im 14. Jahrhundert in einem Jahrbuch der Stadt Zürich verwendet) war vermutlich aus Holz. Der bedeutendste Schritt war der romanische Neubau 1100–1250, als die dreischiffige Basilika, das Querhaus und die zwei Türme entstanden.

Der zweite Kirchturm wurde 1728 abgetragen, weil er baufällig war. Der heute sichtbare Einzelturm stammt aus dem Jahr 1732.

Der romanische Turm zwischen Kreuzgang und Chor gehört zu den ältesten erhaltenen Mauerteilen des Fraumünsters und wirkt mit seinen kleinen romanischen Fenstern und Schlitzöffnungen wie ein Wehrturm. Er dürfte Teil der ursprünglichen Klosteranlage sein und aus dem 11. Jahrhundert stammen. Seine ursprüngliche Nutzung ist nicht genau geklärt.

|

Berta, Hildegard und der Hirsch mit dem leuchtenden Geweih. Fresko

|

Die ersten Äbtissinnen am Fraumünster

Ludwigs Tochter Hildegard war die erste Äbtissin. Sie wurde nur 30 Jahre alt. Ihre Schwester Bertha übernahm das Amt um 857 und leitete das Kloster bis zu ihrem Tod 877.

Hildegard und Bertha wurden 1272 im südlichen Querschiff des Fraumünsters feierlich neu bestattet.

|

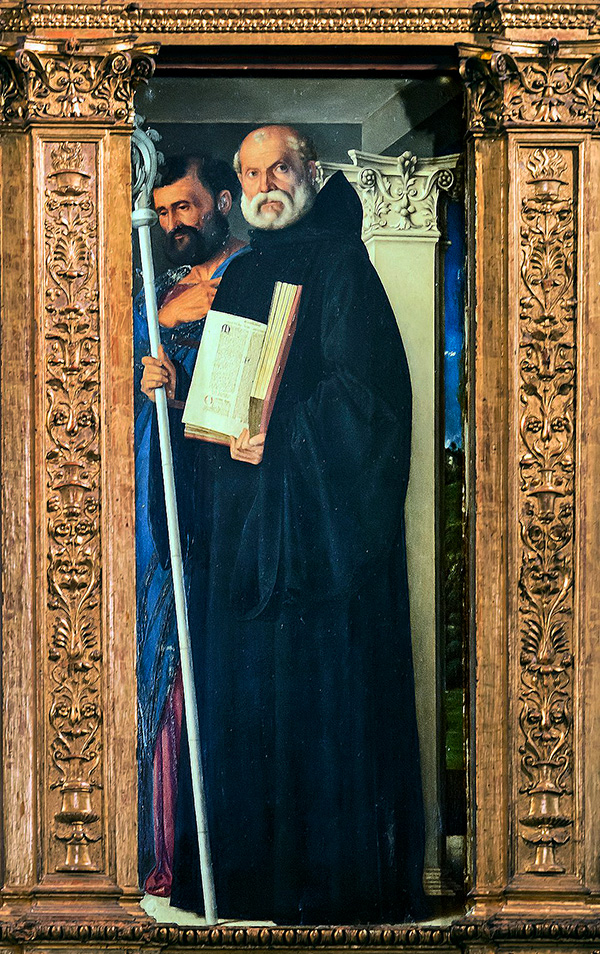

Ordensgründer Benedikt von Nursia/Norgia IT

|

Benediktiner-Kloster und Fürstabtei

Das Zürcher Fraumünster war ein Benediktinerinnen-Kloster im Rang einer Fürstabtei. Aufgenommen wurden nur Frauen aus dem Hochadel und zwar gegen Zahlung einer Mitgift.

Die Nonnen lebten zwar nach der benediktinischen Ordensregel, behielten aber das Recht, auszutreten und zu heiraten.

Der Benediktiner-Orden ist der älteste monastische (=klösterliche) Orden und wurde bereits im 6. Jahrhundert um 529 n.Chr. von Benedikt von Nursia in italien gegründet. Benedikt ist auch der Gründer des berühmten Klosters von Montecassino. Die berühmteste Regel des ordens lautet «Ora et labora» (Bete und arbeite).

|

Die Besitzungen des Fraumünsters reichten vom Glatttal bis zum Uetliberg, von Zollikon bis Affoltern und zum Albisforst. Und in Uri erhielt das Fraumünster den unteren Teil des Landes: Bürglen, Spiringen, Silenen, Schattdorf und Altdorf. (Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz HLS). |

Ein reiches Kloster mit viel Grundbesitz

Im Hochmittelalter spielten Klöster eine zentrale Rolle als Verwaltungszentren und Grossgrundbesitzer. Sie waren nicht nur religiöse Orte, sondern organisierten und verwalteten grosse Ländereien, die ihnen von Königen oder Adligen gestiftet wurden.

Die Klöster regelten auch die Abgaben und die Frondienste der Bauern, die man als Untertanen verstand. Klöster waren auch für deren Gerichtsbarkeit zuständig.

Dank seiner umfangreichen Besitzungen war die Fraumünsterabtei das bedeutendste Kloster auf dem Gebiet der heutigen Schweiz – noch reicher als St. Gallen.

|

Katharina von Zimmern (1478-1547). Bild KI-generiert.

«Ich habe Macht, aber ich nenne das Verantwortung. Ich habe Einfluss, aber ich trage ihn mit Demut».

«Ich tue es aus freiem Willen – nicht gezwungen, nicht gedrängt, sondern überzeugt von der Not der Zeit». 1524.

Starke Frauen werden in dieser städtischen Kampagne geehrt, Katharina zählt dazu. |

Die letzte Äbtissin: Katharina von Zimmern

Sie gehört einem alten schwäbischen Adelsgeschlecht an und kommt auf der Burg Meersburg am Bodensee zur Welt. Wie viele adlige Töchter ist auch sie für das Klosterleben bestimmt. Im Alter von zwölf Jahren schickt man sie zur Ausbildung nach Zürich in die Fraumünsterabtei. Hier macht sie rasch Karriere und wird schon mit 18 Jahren zur Äbtissin gewählt. Das bedeutet nicht nur geistliche Autorität, sondern auch viel weltliche Macht.

So hat sie einen Sitz im Zürcher Stadtrat, verfügt über Markt- und Zollrechte, kann Richter ernennen, verwaltet bedeutende Länderein und Besitzungen – kurz: sie wird zur ranghöchsten Zürcherin.

Als Äbtissin beweist sich Katharina als gebildete, pragmatische und tolerante Führungspersönlichkeit, die sich nicht nur um geistliche und wirtschaftliche Belange kümmert, sondern auch um Soziales. So etwa durch die Verbesserung des Schulwesens.

In den 1520er-Jahren erreicht die >Reformation Zürich. >Huldrych Zwingli predigt gegen den Prunk in Kirchen und gegen das Klosterwesen. Die Stadt gerät in Umbruch, die religiöse Landschaft verändert sich dramatisch. Statt sich den Entwicklungen zu widersetzen, beobachtet Katharina die Lage mit wachem Geist. Sie nimmt an Zwinglis Predigten teil, führt Gespräche mit den Reformatoren und erkennt, dass sich die Zeit gewandelt hat – unwiderruflich.

Am 8. Dezember 1524 vollzieht sie den historisch einzigartigen Schritt: Sie trifft die Entscheidung, das Fraumünster samt Besitz dem Rat der Stadt Zürich zu übergeben. In eigener Entscheidung, ohne Druck, ohne Gegengewalt. Ihre Handlung gilt bis heute als Akt politischer Klugheit und persönlicher Grösse, der den Weg für eine friedliche Einführung der Reformation in Zürich ebnete. Katharina tritt zurück und erhält eine grosszügige Rente.

Ein Jahr später heiratet Katharina von Zimmern Eberhard von Reischach, einen Söldnerführer und «Haudegen». Mit ihm lebt sie in Schaffhausen und später in Diessenhofen. Das Paar hat zwei Töchter und einen Sohn. (Quelle: Evangelisch-reformierte Kirche Schaffhausen). Eberhard von Reischach stirbt 1531 in der Schlacht bei Kappel.

Katharina von Zimmern stirbt am 17. August 1547. Wo sie beerdigt ist, ist nicht bekannt. Es gibt auch keinen Grabstein und keinen Eintrag.

|

>mehr über Zürichs Klöster und Kirchen im Mittelalter

>mehr über die Kloster der Bettelorden

>mehr über Grossmünster/Chorherrenstift

>Kirchenkunde und -Architektur

|

|