Wo die Zürcher Bettelorden

ihre Klöster bauten

Was unterscheidet ein Bettelorden von üblichen christlichen Ordensgemeinschaften? Zwei Dinge. Erstens bestreiten die Bettelmönche ihren Lebensunterhalt durch Arbeit und Spenden – oder eben mit Betteln, wie der Name sagt. Sie bekennen sich zur Armut und verzichten auf jeglichen Besitz. Zweitens sind die Bettelorden vor allem in Städten tätig, wo sie in engem Kontakt zur Bevölkerung stehen und sich der Seelsorge und der Armenpflege widmen. Dies im Gegensatz zu üblichen Orden, die betend und meditierend in ländlichen Klöstern tätig sind, meist in totaler Abgeschiedenheit.

Zu den bekanntesten Bettelorden gehören die Dominikaner, die Franziskaner und die Augustiner-Eremiten. Alle drei Orden waren rund drei Jahrhunderte lang in Zürich tätig – etwa von 1230 bis zur Reformation im Jahr 1524.

Die Gründer der Bettelorden

Dominikus Guzmán (Spanien)

Dominikanerorden, 1216

Dominikus Guzmán wurde 1170 im spanischen Kastilien in eine Adelsfamilie geboren und erhielt eine umfassende Ausbildung in Theologie und Philosophie an der Domschule von Palencia. Während einer Reise durch Südfrankreich begegnete er der Bewegung der Katharer, die von der Kirche als häretisch betrachtet wurde. Tief bewegt vom missionarischen Elan dieser Gruppen beschloss Dominikus, durch ein Leben in Armut und Demut fortan zu predigen. Er trat für eine Reform der Kirche von innen heraus ein – durch Bildung, geistliche Tiefe und Nähe zum Volk. Der nach ihm benannte Dominkanerorden wurde 1216 gegründet. Dominikus starb 1221 in Bologna. Bereits 1234 wurde er von Papst Gregor IX heiliggesprochen. Der Gedenktag des heiligen Dominikus wird in der katholischen Kirche am 8. August gefeiert.

Franz von Assisi (Italien)

Franziskanerorden, 1210

>Franz von Assisi (Sanfrancesco) wurde 1181 als Giovanni di Pietro di Bernardone in der italienischen Stadt Assisi geboren. Sein Vater war ein wohlhabender Tuchhändler. Franz wuchs in einem Umfeld von Reichtum und weltlichen Idealen auf, träumte von Ruhm als Ritter. Während eines Kriegszugs geriet er 1202 in Gefangenschaft und wurde schwer krank. Diese Erfahrung und weitere Krisen leiteten in ihm eine tiefgreifende innere Wandlung ein. Er entschloss sich, sein Leben radikal zu verändern. Er verzichtete öffentlich auf das Erbe seines Vaters und lebte fortan in Armut, widmete sich dem Evangelium und predigte Nächstenliebe. Dank seiner Verbundenheit zur Natur und zu Tieren wurde er zum Symbol für Demut, Frieden und Einfachheit. 1210 gründete er den «Ordo Fratrum Minorum» («Minderbrüder») der schliesslich päpstlich anerkannt wurde. Kurz darauf entstanden auch ein Frauenorden (Klarissen) sowie ein dritter Orden für Laien.

1224 soll er – der Legende nach – als erster Mensch die Stigmata, die Wundmale Christi, empfangen haben. Er starb 1226 in der Nähe von Assisi und wurde bereits zwei Jahre später, 1228, heiliggesprochen. Seine Grabstätte befindet sich in der Basilika San Francesco in Assisi. Der 4. Oktober ist sein Gedenktag in der katholischen Kirche.

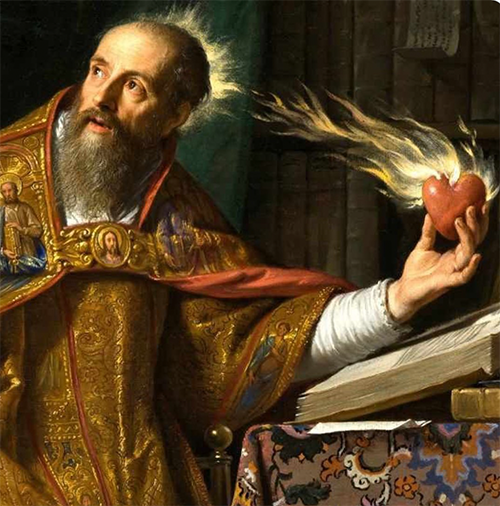

Augustinus von Hippo (Algerien)

Augustinerorden, 1256

Augustinus von Hippo wurde 354 in Tagaste (im heutigen Algerien) geboren. Er wuchs in Nordafrika als Sohn einer christlichen Mutter, Monika, und eines heidnischen Vaters auf. Als junger Mann suchte Augustinus seinen Weg zunächst in einer weltlichen Karriere, in Bildung und Philosophie. Nach Studien in Karthago und Aufenthalten in Rom und Mailand wurde er ein angesehener Rhetorik-Lehrer. In Mailand hörte er die Predigten von Bischof Ambrosius, die ihn tief beeindruckten. Im Alter von zweiunddreissig Jahren liess er sich taufen und kehrte nach Afrika zurück. Dort lebte er zunächst in einer klosterähnlichen Gemeinschaft, wurde aber bald zum Priester und schliesslich zum Bischof von Hippo geweiht. Hier (im heutigen Algerien) schrieb Augustinus seine bedeutendsten Werke, darunter die «Confessiones» und das Buch «Vom Gottesstaat», sein theologisches und philosophisches Hauptwerk.

Augustinus ist NICHT der «Gründer» des Augustinerordens, aber der Orden bezieht sich auf seine Lehren.Heute gilt Augustinus von Hippo als einer der vier grossen Kirchenväter. Seine Lehren beeinflussen die westliche Theologie bis heute. Er starb 430 während der Belagerung von Hippo durch die Vandalen. Sein Gedenktag ist der 28. August.

Titel (Ausschnitt)

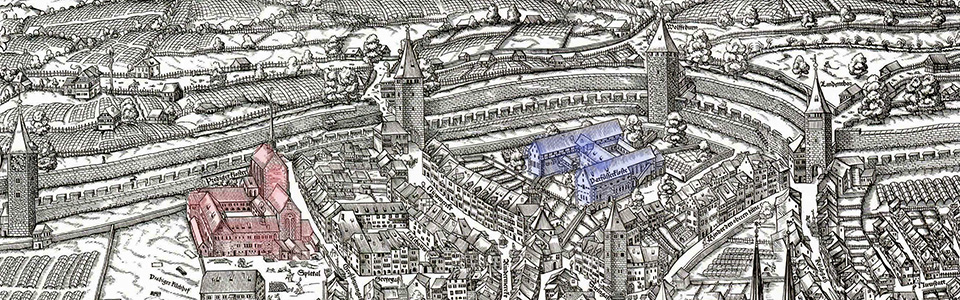

Die Murer-Karte von 1576. Zürich auf einem Holzschnitt von >Jos Murer 1576. Die Überschrift heisst: «Der uralten, weitbekannten Stadt Zürich Gestalt und Gelegenheit, wie sie im gegenwärtigen Zustande aufgerissen und in Grund gelegt durch Jos Murern, und durch Christoffel Froschauern dem Vaterlande zu Ehren gedruckt im 1576. Jahr»

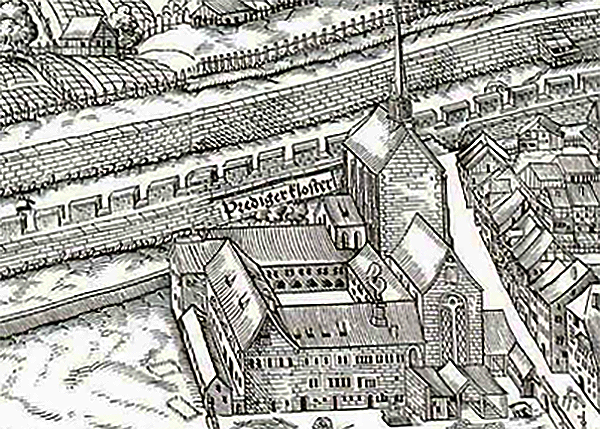

Das Predigerkloster aus dem Murerplan von 1576.

Predigerkirche um 1700.

Die Predigerkirche am Zähringerplatz Foto GoogleEarth.

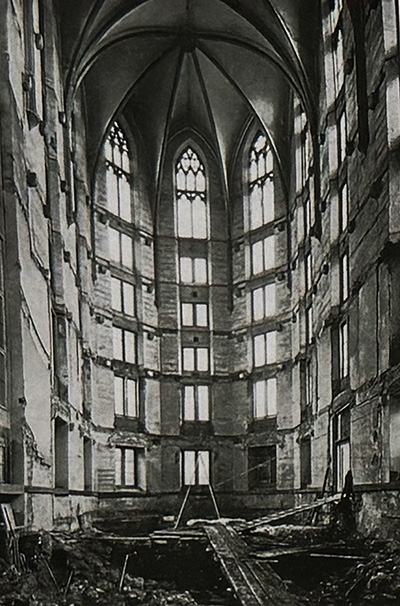

Merkmal: Der extrem hohe Chor, höher als die Kirche.

Der mächtige,

|

Predigerkirche: Wie die Dominikaner-

Dass die Dominikaner-Mönche um 1230 herum von der Stadt Zürich ein Grundstück für den Bau ihres Klosters bekamen, hat politische Hintergründe: Die Stadt war nämlich seit 1218 reichsfrei und bemühte sich, ihre Selbständigkeit gegenüber den geistlichen Machtzentren – die >Fraumünsterabtei und das >Chorherrenstift Grossmünster – zu stärken.

Diese etablierten Stiftungen standen unter dem Einfluss des Bischofs von Konstanz und verweigerten um 1230 finanzielle Beiträge zum

So kamen die Dominikanermönche um 1230 zu ihrem Bauplatz für das Kloster – am damaligen Stadtrand (heute Zähringerplatz unweit der Limmat).

Die Bettelmönche dachten gross, besonders beim Bau der Klosterkirche. Dieser verpassten sie einen extrem hohen Chor in hochgotischem Stil. Später, so der Plan, sollte dann die ganze Kirche dieser Höhe angepasst werden. Aber dazu kam es nicht, denn die Mönche wurden aus der Stadt vertrieben, weil sie sich zum Papst bekannten. Zürich dagegen fühlte sich dem Kaiser verpflichtet. Als man die Mönche um 1350 wieder zurückkehren liess, war deren Baulaune verpufft – also keine Angleichung. Und so zeichnet sich die Predigerkirche bis heute durch eine einmalige Anomalie aus: durch einen Chor, der höher ist als das Kirchenhaus.

Nach der Reformation um 1524 wurde das Prediger-Kloster aufgehoben, es wurde daraus ein Spital. Der superhohe Chor wurde durch Trennböden unterteilt, er diente nun auch als Kornspeicher. Bis ins 19. Jahrhundert war in einigen Klostergebäuden auch eine Schule untergebracht.

1887 brannte das Kloster aus und wurde abgebrochen. 1898 errichtete man auf dem ehemaligen Klosterareal ein städtisches Verwaltungsgebäude. 1899 erhielt die Kirche im Rahmen eines Umbaus den heutigen Turm.

1914 siedelte man die Zentralbibliothek in einen Neubau um. Heute sind die sechs Stöcke des Chors durch Zwischenböden unterteilt. Der 1. Stock ist Teil des Kirchenraums. Etagen 2-4 werden als Archiv genutzt. Den 5. Stock nutzt die Zentralbibliothek für ihre «Schatzkammer» und im 6. Stock hat sie ihre Musikabteilung untergebracht (seit 1996).

>mehr über die Dominikaner in Zürich

|

Franziskus predigt zu den Vögeln. Von Giotto di Bondone (1266-1337).

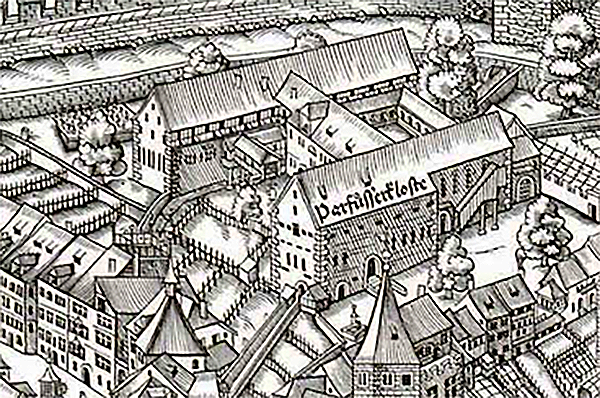

Barfüsserkloster aus dem Murerplan von 1576.

Neumarkt – in dieser Gegend war das Klosterareal.GoogleEarth.

Das Obergericht am Hirschengraben steht auf den Grundmauern des Klosters.

Der Kreuzgang aus dem 14. Jht ist noch teilweise erhalten.

|

Die Franziskanermönche im Barfüsserkloster am Hirschengraben

Der Name des Klosters könnte passender nicht sein. Denn vom Gründer des Franziskaner (Bettel)ordens >Franz von Assisi, heisst es, dass er stets barfuss unterwegs gewesen sei.

Vom ehemaligen Kloster am Hirschengraben, um

Das Barfüsserkloster wuchs durch Stiftungen und Schenkungen rasch. Im 14. und 15. Jahrhundert erwarb es umfangreiche Ländereien, insbesondere Rebberge von Zollikon bis Höngg.

Im 18. und 19. Jahrhundert wurden die ehemaligen Klostergebäude mehrfach umgebaut. 1806 wurden sie als Casino genutzt und 1834 wurde hier ein Theater (das «Actientheater») eröffnet – der Vorläufer des Zürcher Opernhauses. 1839 wurde auf den Grundmauern des Klosters das Kantonale Obergericht erstellt.

>mehr über die Franziskaner in Zürich

|

Augustinerkirche und Augustiner-turm auf der Murerkarte von 1576.

Augustinerkirche am Münzplatz in Zürich heute. Foto GoogleEarth.

Kirche innen.

Christkatholische Augustinerkirche am Münzplatz. |

Das Kloster der Augustiner am Münzplatz

Im 13. Jahrhundert stellte die Stadt Zürich den Augustiner-Mönchen Land für den Bau eines Klosters zur Verfügung. Ein unbebautes Gelände um den heutigen Münzplatz nahe der Bahnhofstrasse (die es damals natürlich noch nicht gab). 1270 wurde hier das Kloster gegründet. Es bestand aus einer Kirche und einem nördlich angrenzenden Gebäudekomplex.

Das Kloster-Areal lag in einem Teil der Stadtbefestigung, mit dem Augustinertor und dem Augustinerturm (siehe Murerkarte 1576). Seinen Namen erhielt der Turm allerdings erst im nachhinein – in Anlehnung an das nun bestehende Augustinerkloster.

Die Augustiner waren vornehmlich als Seelsorger und Bestatter tätig. Ab dem 14. Jahrhundert nahmen aber die Einkünfte aus Begräbnissen ab, weil diese Tätigkeiten nun vom Grossmünster übernommen wurden.

1525 wurde eine Trotte (Weinpresse) eingerichtet, später zog das Ehegericht hier ein. Ab 1537 wurden die Gebäude vom Almosenamt genutzt, das die Einkünfte ehemaliger Klöster verwaltete.

Im Chor der Klosterkirche richtete die Stadt 1596 ihre Münzstätte ein – weshalb heute der Platz dort Münzplatz heisst. 1841 wurde die Augustinerkirche in die erste katholische Pfarrkirche Zürichs nach der Reformation umgewandelt.

>mehr über die Augustiner in Zürich

PS: Der wohl berühmteste Angehörige des Agustinerordens war Martin Luther im 16. Jht.

|

>Kirchen und Klöster Zürichs im Mittelalter

>mehr über die Bettelorden in Zürich

>Die wichtigsten katholischen Orden

|

|