Ausstellung «Reflexionen aus dem beständigen Leben» Niklaus Stoecklin, Liselotte Moser, Louisa Gagliardi

Kunst Museum Winterthur Reinhart, 4.10.25-8.2.2026

Niklaus Stoecklin, Liselotte Moser

– zwei neusachliche Schweizer

Niklaus Stoecklin (1896-1982).

Selbstbildnis, 1918.

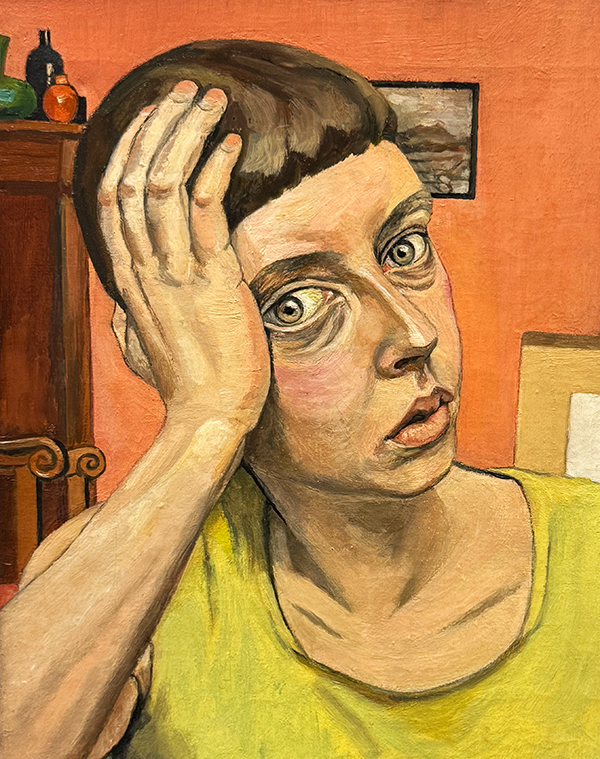

Liselotte Moser (1906-1983).

Selbstporträt, 1930.

Stillleben der Neuen Sachlichkeit

Nach dem Ersten Weltkrieg (1914-1918) wandten sich viele Künstler vom Expressionismus ab – und nahmen sich wieder traditionellen Bildgattungen wie Stillleben und Porträts an – in neusachlichem Stil. Das Stillleben bot sich dabei besonders an, weil es die Möglichkeit eröffnete, Dinge so zu zeigen, «wie sie sind». Ohne Verfremdung, ohne Pathos und in präziser, nüchterner Darstellung. Sachlich eben. Neusachlich.

Im neusachlichen Stillleben wurden nun auch alltägliche Dinge «abbildungswürdig». Von Glühbirnen bis Küchengeschirr, Gebrauchsgegenstände jeder Art. Diese traten nun an die Stelle klassischer Still-Motive wie Blumenvasen und Früchten. In den «Dingen» spiegelte sich die moderne, industrielle Welt jener Epoche.

Neusachliche Künstler malten Stillleben nicht als blosse Nachahmung der Wirklichkeit, sondern auch als Studien von Oberfläche, Struktur und Licht. Die Dinge erscheinen jetzt klar, präzis, fast überdeutlich, denn in der Neuen Sachlichkeit steckt auch der Wunsch nach Ordnung und Klarheit.

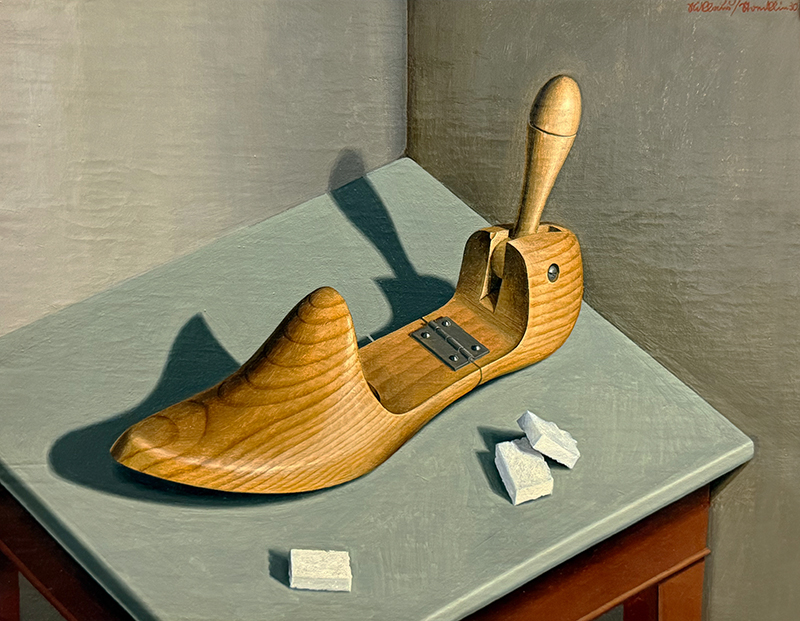

Niklaus Stoecklin (1896-1982).

Das Schuhholz, 1930. Sammlung

Kunstkredit Basel-Stadt.

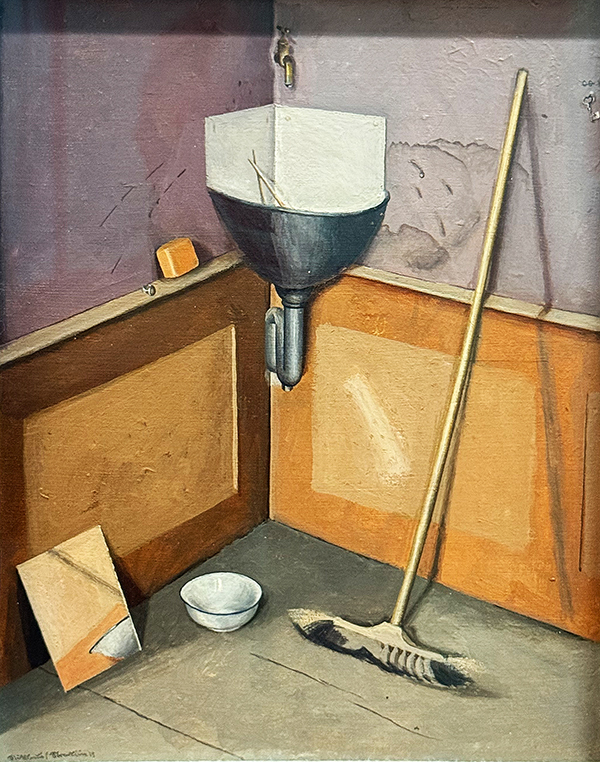

Niklaus Stoecklin (1896-1982).

Brünnlein im Atelier, 1918. Museum

zu Allerheiligen Schaffhausen.

Liselotte Moser (1906-1983).

Teekanne, 1967. Nidwaldner

Museum Stans.

Liselotte Moser (1906-1983).

Stillleben mit Schachteln, 1960.

Nidwaldner Museum Stans.

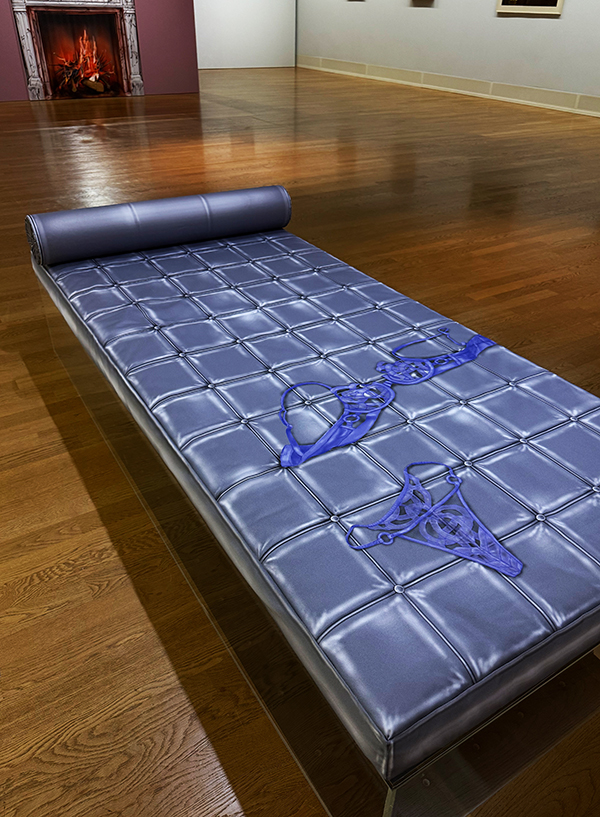

Louisa Gagliardi (1989). Aphrodisiacs,

2025. Gelmedium, Nagellack, Tinte

auf PVC. Courtesy the artist and

Galerie Eva Presenhuber, Zürich/Wien.

Wieso die Ausstellung nicht unter einem griffigen (und marketing-wirksamen) Titel wie zum Beispiel «100 Jahre Neue Sachlichkeit» oder so läuft, verstehen nur Insider. Stattdessen nennt sie sich kryptisch «Reflexionen aus dem beständigen Leben». Wieso das?

Der Titel bezieht sich auf >Theodor W. Adornos Schrift «Minima Moralia», die im Untertitel «Reflexionen aus dem beschädigten Leben» heisst. In Winterthur nun also die Wandlung vom «beschädigten» Leben zum «beständigen» Leben. Alles klar?

Damit ist aber noch immer kein Bezug zur Neuen Sachlichkeit hergestellt, deshalb braucht es noch einen Umweg – zu Adornos berühmtem Satz «Es gibt kein richtiges Leben im falschen». Dieser Satz stammt aus einem Text über Möbel und Alltagsgegenstände und so ergibt sich endlich ein Bezug auf die Künstler der Neuen Sachlichkeit – die ja diese Dinge als Stillleben malen.

Ufff. Auf eine solch verworrene Konstruktion muss man erst mal kommen. Und in Sachen Literatur sattelfest sein – und geschulter als im Metier Marketing. Es wäre spannend zu wissen, wieviele Besucher dieses doppelt verschlungene Titelkonstrukt begriffen haben.

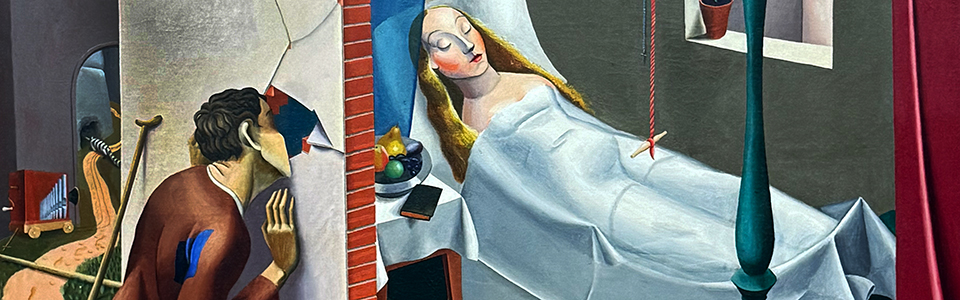

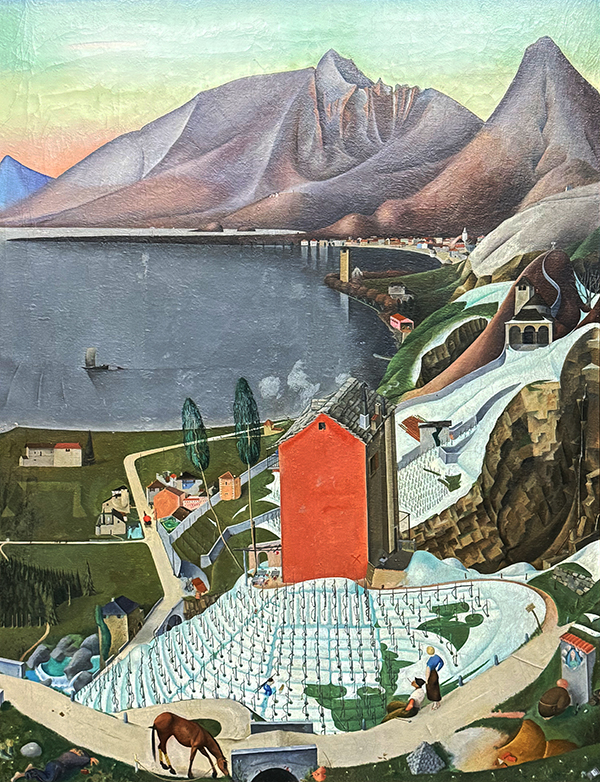

Titelbild (Ausschnitt)

Niklaus Stoecklin (1896-1982).

Vorstellung, 1920-21.

Kunst Museum Winterthur.

Künstler der Neuen Sachlichkeit

100 Jahre Neue Sachlichkeit

Der Begriff «Neue Sachlichkeit» entstand kurz nach dem Ende des

Wieder einmal hatten Künstler nach einem neuen Stil gesucht. Die Neue Sachlichkeit sollte sich vom Expressionismus abgrenzen und jetzt vermehrt eine erkennbare und realistische Darstellung von Menschen und Dingen zeigen.

|

|

Christian Schad (1894-1982). Self-Portrait, 1927. Tate Modern London.

Otto Dix (1891-1969). Der Krieg. Mittelteil eines Triptychons, 1929-1932. Albertinum Dresden.

Max Beckmann (1884-1950). Versuchung des Heiligen Antonius, 1936-37. Pinakothek der Moderne München.

|

Drei verschiedene Strömungen der Neuen Sachlichkeit

Die Neue Sachlichkeit lässt sich grob gegliedert diesen drei Flügeln zuordnen:

1. Der gesellschaftskritische Flügel Hauptmerkmale dieser auch «veristisch» genannten Richtung sind provokante Darstellungen in Gesellschaft und Politik, Darstellungen von sozialen Missständen, Gesellschaftskritik, Krieg. Wichtige Vertreter dieses Flügels sind >Christian Schad, George Grosz und >Otto Dix.

2. Der konservativ-klassizistische Flügel Dieser zeichnet sich durch eine klare, ruhige Gegenständlichkeit aus. Zu den wichtigsten Künstlern dieses Flügels gehören Georg Schrimpf, Alexander Kanoldt.

Diese dritte Strömung verbindet surrealistische und fantastische Elemente in realistischer Darstellung, meist detailgenau, «sachlich» ausgeführt. Der Begriff wurde 1925 vom Kunsthistoriker Franz Roh geprägt. >Max Beckmann gehört zu den «magischen Realisten» der Neuen Sachlichkeit. Und auch der Schweizer Niklaus Stoecklin wird zu den Vertretern dieses Stils gezählt.

>Otto Dix und die Neue Sachlichkeit

>Adolf Dietrich, der Vorreiter?

>Was ist Visionäre Sachlichkeit?

|

Ausstellung Kunst Museum Winterthur Reinhart, 2025/26 |

|

Niklaus Stoecklin (1896-1982).

|

Niklaus Stoecklin (1896-1982)

Welche Rolle spielt der Basler Künstler in der

Stoecklin wuchs in Basel auf. Bei seinem Onkel Heinrich Müller (1885-1960, Maler und Grafiker) fand er den Einstieg in die Kunst. Ab 1914 studierte er an der Kunstgewerbeschule München. Während seines Aktivdienstes im Ersten Weltkrieg im Tessin schuf er seine ersten Werke, darunter das bekannteste Werk, die Casa Rossa von 1917.

In Basel malte er 1919/20 beim Zivilstandsamt am Münsterplatz ein Wandbild mit Liebespaaren. Diese werden links flankiert von Lucretia, einer Symbolfigur für eheliche Treue, rechts aussen von ihrem Gatten.

|

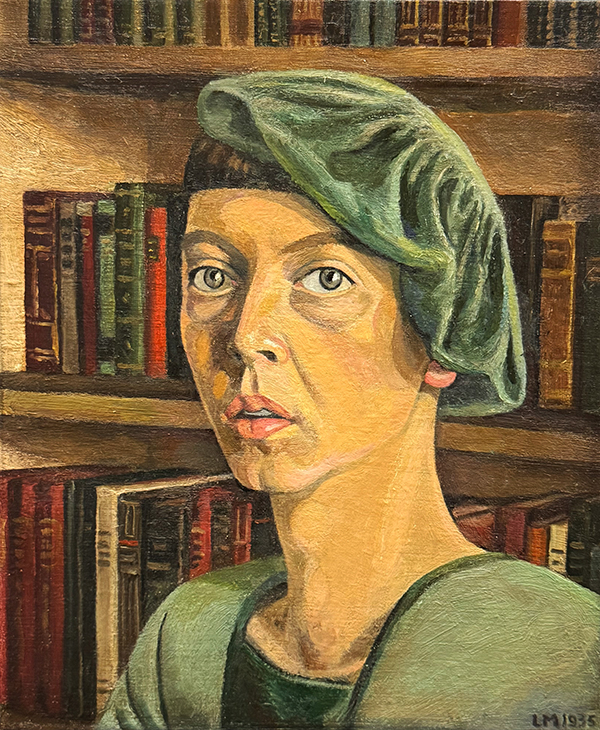

Liselotte Moser (1906-1983). Selbstporträt, 1935. Nidwaldner Museum Stans.

Selbstporträt, 1947. Nidwaldner Museum Stans.

Ohne Titel (Palmer Av. im Winter), 1936. Nidwaldner Museum Stans.

Ohne Titel (Palmer Av. im Frühling), 19366. Nidwaldner Museum Stans.

|

Liselotte Moser (1906-1983)

An der Gründungs-Ausstellung von 1925, als die Neue Sachlichkeit ins Leben gerufen wurde, durfte sie nicht teilnehmen. Da waren nur Männer geladen.

Liselotte Moser wurde 1906 in Luzern in eine wohlhabende Familie geboren. Mit fünf Jahren erkrankte sie an Kinderlähmung. Sie war fortan in ihrer Mobilität eingeschränkt und für ihr ganzes Leben auf einen Gehstock angewiesen. 1922-24 studierte sie Malerei in Wien, anschliessend besuchte sie in Bern die Malschule von >Victor Surbek.

Gerade mal 20 Jahre alt, wanderte sie 1927 mit ihrer Mutter nach Detroit in die USA aus. Dort studierte sie an der Art School of Detroit und fand Zugang zur amerikanischen Kunstszene. Sie entwickelte ihren eigenen Malstil, der von der Neuen Sachlichkeit und dem Amerikanischen Realismus beeinflusst war. Dafür erhielt sie Anerkennung, nahm an zahlreichen Ausstellungen teil und gewann sogar Preise. 1964 bot ihr das Kunstmuseum Detroit eine grosse Einzel-Ausstellung mit über hundert Gemälden, Stickereien und Grafiken.

Einen besonderen Stellenwert nehmen ihre vielen Selbstporträts und Stillleben ein. Dazu kommen Stadtlandschaften, die sie aus ihrem eigenen Blickwinkel aus malte – meist von ihrem Fenster, bedingt durch ihre eingeschränkte Mobilität.

|

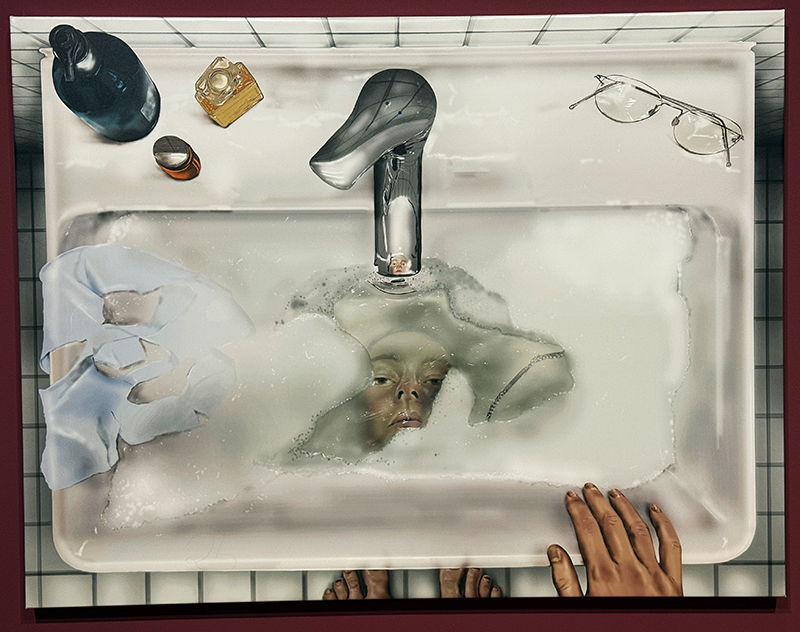

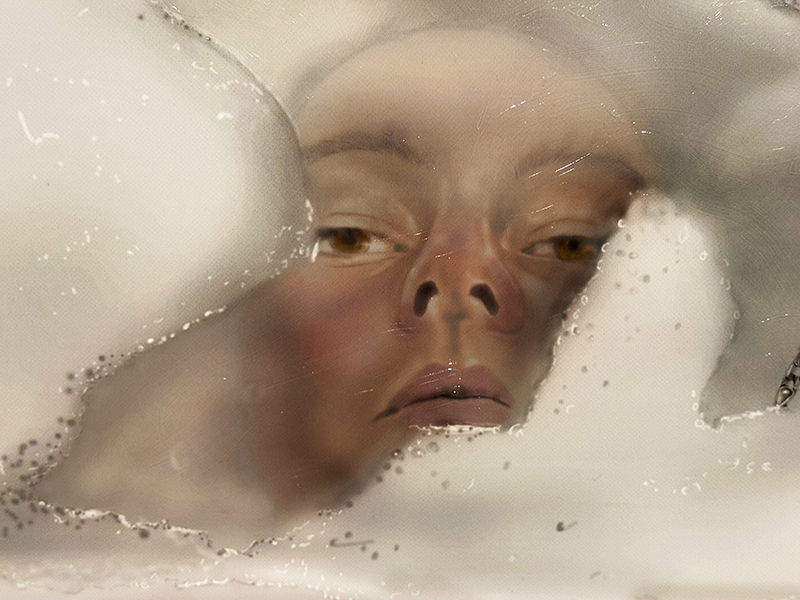

Louisa Gagliardi (1989). Selfportrait, 2025. Gelmedium, Nagellack, Tinte auf PVC. Courtesy the artist and Galerie Eva Presenhuber Zürich_Wien

Detail. Selfie im Lavabo.

Louisa Gagliardi (1989). Back and Forth 1, 2024. Tinte auf Aluspiegel, Dibond. Privatsammlung.Louisa Gagliardi (1989). Like one of your French girls, 2023. Galerie Eva Presenhuber Zürich/Wien.

|

Louisa Gagliardi (1989)

Zur Neuen Sachlichkeit hat die in Zürich lebende Walliserin keine konktrete Beziehung. Sie geht einen komplett neuen Weg, der sehr technikbezogen ist.

Ihre Werke durchlaufen einen langen und komplexen Arbeitsprozess: Zuerst scannt sie ihre Skizzen, zeichnet sie digital nach, erstellt dann mit Photoshop ein Bild, druckt es auf PVC oder Plexiglas und veredelt es mit Gel, Glitter, Lack und anderen analogen Materialen. Dadurch entstehen Bilder wie Collagen, die man so noch nie gesehen hat.

Eindrücklich ist das in der Ausstellung gezeigte Selfportrait. Ihr Abbild erscheint doppelt: Einmal von Seifenschaum umgeben im Lavabo und dann als Spiegelung in der Armatur. Die auf dem Rand des Lavabos «platzierten» Gegenstände wirken wie abgelegte 3D-Dinge.

In ihren Spielereien mit Spiegeln (Back and Forth) zeigt sie Szenen, in denen sich Körper, Oberflächen und Spiegelungen ergänzen. Dazu kommt noch der Betrachter, der sich selbst im Spiegel sieht. Ist das eine Form von Selbstporträt? Die Künstlerin zeigt sich nicht selbst, aber vielleicht in einer Projektion von Emotionen. Also eine Art «Selbstporträt der Empfindung», wie sie in einem Interview sagt.

Auch Skulpturen präsentiert die Künstlerin in Winterthur. Wie die blaue «Tromp-l'oeil-Matratze», auf die ein sexy BH und ein Slip gemalt sind. So echt, dass man die Wäsche förmlich liegen sieht. Wie sie das hingekriegt hat, ist ihr Geheimnis. Es sollen sich schon Besucher:innen auf das Bett gesetzt haben, weil sie es als Museumsmöbel verstanden.

Wer ist Louisa Gagliardi? Sie kam 1989 in Sitten zur Welt und arbeitet heute in Zürich. An der ECAL in Lausanne studierte sie Grafikdesign und besuchte auch die Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

Seit 2014 widmet sie sich als Vollzeit-Künstlerin der digitalen Malerei in ihrem eigenen Stil. In Lugano, Zürich, Brüssel, London und New York hatte sie bereits Ausstellungen. 2014 bekam sie den Swiss Design Award.

|

|

|