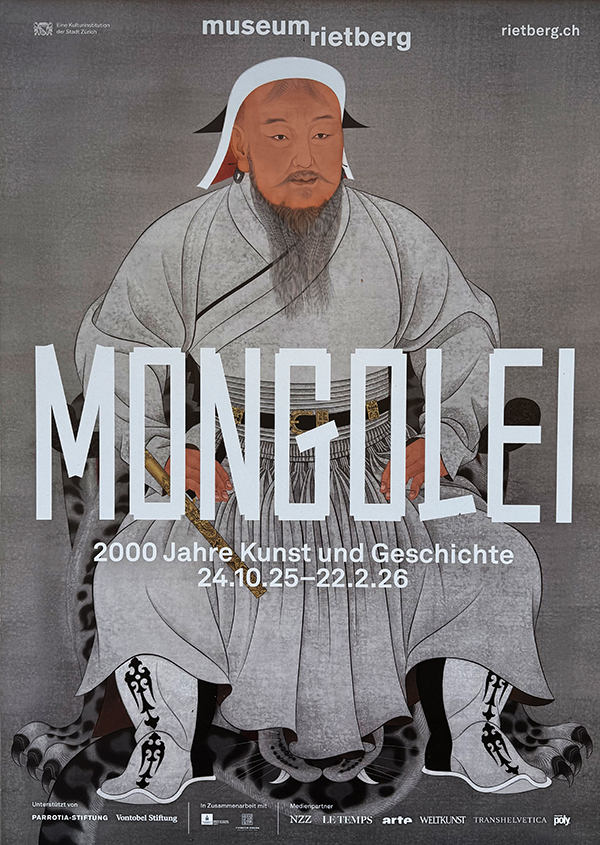

Ausstellung «Mongolei – 2000 Jahre Kunst

und Geschichte». Museum Rietberg Zürich.

24.10.25 bis 22.2.2026

Vom sagenhaften Mongolenreich

unter Dschingis Khan

Ausstellungsplakat

«Ein tapferer, kluger und kühner Mann» sei Dschingis Khan, berichtete der venezianische Kaufmann Marco Polo in seinem Chinareport um 1300 herum. Nicht alle sehen das so. Viele Europäer halten Dschingis Khan bis heute für einen grausamen Eroberer und Tyrannen. Seiner Armee eilte der Ruf voraus, unbesiegbar zu sein. Wohin sie auch kam, zersprengte sie die Heere ihrer Gegner, eroberte Gebiet um Gebiet und verbreitete Angst und Schrecken. Von seinen Reiterkriegern verlangte er absolute Loyalität. Aufstiegchancen hatte nur, wer sich ihm bedingungslos unterwarf.

Waren Dschingis Khans Beutezüge so grausam, wie es heisst? Das hing auch davon ab, wie sehr sich die angegriffenen Völker und Städte zur Wehr setzten. Die Mongolen gingen immer nach dem gleichen Muster vor: Wenn sich eine Stadt nicht freiwillig und kampflos ergab, wurde sie geplündert, Bewohner getötet und Frauen vergewaltigt. Das war auch psychologische Kriegsführung: Die Kunde von grausamen Tötungen und von systematischen Vergewaltigungen eilte Dschingis Truppen voraus und verbreitete sich rasch. So ergaben sich immer mehr attackierte Städte lieber kampflos.

Reiterkrieger, mongolisches Grossreich, 13./14. Jht.

Staatsbibliothek Berlin.

Traditionell war bei den Mongolen jeder Mann ein

Krieger. Er musste seine eigenen Waffen und Pferde mitbringen. Dschingis Kahn organisierte seine Armee nach dem Dezimalsystem: Eine Truppe von zehntausend Soldaten gliederte sich in Tausend-, Hundert- und Zehnerschaften. Die Anführer wurden aufgrund ihrer persönlichen Leistung ernannt und waren ihren Vorgesetzten treu ergeben.

Die bevorzugte Kampftaktik der Mongolenheere bestand darin, mit kleinen Gruppen anzugreifen und kurz vor dem Feind umzukehren. Wenn der Gegner sie dann verfolgte, lösten sich seine Reihen auf, und die Mongolen konnten ihn von verschiedenen Seiten attackieren.

Die Reiterkrieger trugen eine Rüstung aus übereinander genähten Lederplättchen, die guten Schutz vor Pfeilen bot. Ihre Waffe war der kleine Bogen, der eine Reichweite von bis zu 300 Metern besass und auf nähere Distanzen sogar ein Kettenhemd durchbohren konnte.

Von Beutezügen zu Eroberungen

Dschingis Khans wichtigster Feldzug auf dem Weg zur Errichtung seines Weltreiches war die Einnahme der chinesischen Hauptstadt Dadu (heute Beijing) im Jahr 1215. Das war ein Wendepunkt. Fortan verstand er seine Feldzüge nicht mehr nur als Beutezüge, sondern als Landeroberungen. In den neu eroberten Gebieten setzte er Statthalter ein, die er zu geschicktem Regieren anhielt. So wurden teilweise auch bestehende lokale Gesetze übernommen.

Es heisst, dass den Mongolenherrschern auch die Befriedung der neu eroberten Gebiete wichtig gewesen sei, ebenso deren «innere Sicherheit». Diese wird in einigen europäischen Berichten als erstaunlich hoch geschildert. So schrieb der Franziskanermönch Johannes de Plano Carpini im Jahr 1245 aus Karakorum: «Morde gibt es hier keine. Auch Räuber und Diebe nicht. Die Menschen müssen ihre Behausungen, in denen sie ihre Schätze aufbewahren, nicht abschliessen. Und gehen Tiere verloren, bringt man sie dem Eigentümer zurück».

Kublai Khans Riesenreich

Von West nach Ost 9000 Kilometer Luftlinie...

Die grösste Ausdehnung erreichte das Mongolenreich am Ende des 13. Jahrhunderts unter Kublai Khan, einem Enkel von Dschingis Khan. Es reichte vom äussersten Osten Chinas bis nach Europa und umfasste sagenhafte 26 Millionen Quadratkilometer. Damit war es das grösste zusammenhängende Landimperium, das die Welt je sah – bis heute.

Die Jurte – traditionelle

Behausung der Mongolen

Die Jurte (mongolisch «Ger») ist das traditionelle,

runde Wohnzelt der zentralasiatischen Nomaden. Diese portablen Behausungen existieren seit über 2000 Jahren und wurden speziell für das Leben in der endlosen Steppe entwickelt. Noch heute lebt ein erheblicher Teil der mongolischen Bevölkerung in Jurten – sogar in grossen Städten wie Ulaanbaatar.

Der Grundaufbau besteht aus einem Holzrahmen, einem Dachkranz und Dachstangen, die mit Filz bedeckt werden, was eine gute Wärmeisolation ergibt. Typisch ist das kuppelförmige Dach, das als Rauchauslass und Fenster dient. Es soll auch eine symbolische Verbindung zwischen Erde und Himmel sein.

Bei Umzügen wurden die luxuriösen Jurten der Adligen auf Wagen verladen.

Jurten dienten nicht nur den einfachen Menschen als Behausungen, sondern auch den Herrschern, den

Adligen und dem gesamten Hofstaat. Bei Umzügen wurden deren luxuriös ausgestattete Jurten nicht auseinander genommen, sondern komplett auf grosse Wagen verladen, die von bis zu 16 Ochsen gezogen wurden, wie auf dieser Darstellung ersichtlich ist.

(Ausschnitt aus dem Gemälde des Künstlers

Galmandakh Amarsanaa (*1973). Acrylfarben auf Leinwand, 180 x 300 cm. Im Besitz des Künstlers, vertreten durch Lkham Gallery).

Gibt es eine Verbindung zwischen mongolischen und ungarischen Reiterhorden?

Ja. Zwischen den Mongolgen und den ungarischen Reitern, den MAGYAREN, gab es sowohl kulturelle als auch gewisse genetische Verbindungen. Diese sind vor allem auf ihre gemeinsamen Ursprünge in der eurasischen Steppe zurückzuführen.

Beide Völker teilten die Traditionen nomadischer Reitervölker, insbesondere die Kriegskunst mit Pfeil und Bogen auf dem Rücken der Pferde.

Die Magyaren kamen im 9. Jahrhundert aus den Regionen Donau und Wolga, also aus Gebieten, die zeitweise unter Einfluss mongolischer Gruppen standen. Ihre Reiterhorden attackierten halb Europa – von Österreich über Frankreich bis an die dänische Grenze und bis nach Nordspanien. Auch die Schweiz wurde nicht verschont. Im Jahr 926 plünderten sie das Kloster

St. Gallen. Immerhin konnten sich die Mönche rechtzeitig in Sicherheit bringen und wertvolle Bücher und Reliquien auf die Insel Reichenau retten.

Die Überfälle hörten erst auf, als die Magyaren in der Schlacht auf dem Lechfeld (955, in der Nähe von Augsburg) durch die Truppen von Otto I dem Grossen vernichtend geschlagen wurden.

Titelbild (Ausschnitt)

Reiterkrieger im mongolischen Grossreich des

13./14. Jahrhunderts.

Die Reiter trugen einen Lamellenpanzer aus Lederplättchen, der bis über die Oberschenkel reichte, und Helme mit Nackenschutz.

Ihre Waffen waren der kleine Bogen, Schwert und Schild.

Bild Staatsbibliothek Berlin.

Mongolei heute: 1.6 Mio Quadrat-kilometer.

Das moderne Ulaanbaatar.

Jurtenviertel. Noch heute wohnen 60% in Jurten.

|

Die Mongolei heute

Im Norden grenzt sie an Russland, im Süden an China. Im Vergleich zum einstigen Steppenreich unter Dschingis Khan ist sie ziemlich geschrumpft – aber immer noch riesig. Ihre Fläche beträgt rund 1.6 Mio Quadratkilometer, was 40mal der Grösse der Schweiz entspricht. Die Mongolei hat aber nur etwa 3.5 Mio Einwohner.

Ulaanbaatar ist die Hauptstadt der Mongolei. Bei ihrer Gründung 1639 hiess sie noch Urga. 1921 kam sie unter sowjetischen Einfluss und wurde zu Ulan Bator (=roter Held). Nach dem Ende der UdSSR bekam die Mongolei 1992 eine demokratische Verfassung und ein parlamentarisches Regierungssystem.

Heute ist Ulaanbaatar eine moderne Grossstadt mit rund 1.7 Millionen Menschen. Dass die Mongolen einst ein Nomadenvolk waren, zeigt sich indessen bis heute: Fast 60% der Einwohner Ulaanbaatars leben immer noch in ihren traditionellen Behausungen, den Jurten – in weitläufigen Jurtenvierteln.

|

Die Entwicklung des mongolischen Steppenreichs |

|

Darstellung eines Reiterkriegers.

Kunst aus der Xiongnu-Zeit.3.Jht v.Chr. bis 1.Jht n.Chr. Pferde-Zaumzeug-Verzierung aus Gold und Silber.

Gürtelschnalle aus der Xiongnu-Zeit, Gold auf Holz.3.Jht v.Chr. bis 1.Jht n.Chr.

|

3. Jahrhundert v.Chr.: Die Xiongnu

Chinesischen Schriftquellen zufolge begann die Geschichte des Mongolenreiches um 209 v.Chr. etwa im Gebiet der heutigen Mongolei. Hier lebte ein nomadisierendes Volk, die Xiongnu. Die Chinesen versuchten immer wieder, diese Nomaden zu vertreiben, doch das erwies sich als schwierig.

Die Legende besagt, dass es bei den Xiongnu einen Anführer namens Mode gab, der nicht nur eine schlagkräftige Armee von Reiterkriegern aufbaute, sondern auch für seine Brutalität bekannt war.

Bei der Auswahl seiner persönlichen Garde soll Mode grausame Methoden angewandt haben. Um die Loyalität seiner Krieger zu testen, befahl er ihnen, ihre Ehefrau zu töten. Jene, die sich weigerten, wurden selbst getötet. Dann folgte der zweite «Loyalitätstest»: die Tötung des eigenen Vaters. Im Wissen, dass sie bei einer Weigerung ihr Leben verloren, gehorchten nun die meisten.

Mit diesen hartgesottenen Reiterkriegern unterwarf Mode die anderen Stämme auf dem mongolischen Plateau und errichtete das erste Steppenreich. Dieses bestand rund 300 Jahre und wurde erst am Ende des 1. Jahrhunderts n.Chr. von Truppen der chinesischen Han-Dynastie zerschlagen.

|

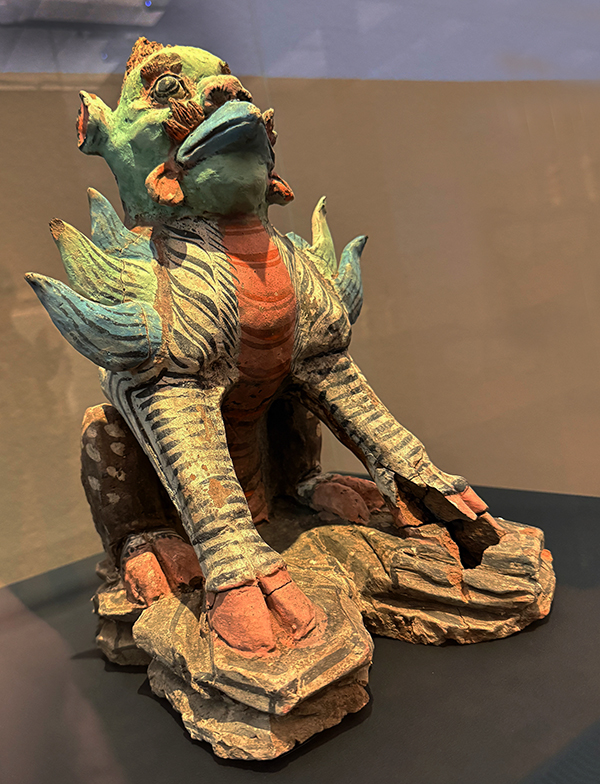

Tonfigur eines Generals aus einem Grab in Shoroon Bumbagar. Zweites Türkenreich, 683-734. Kharakhorum Museum.

Mythisches Wesen. Zweites Türken-reich, 683-734. Tonware. Grab Shoroon Bumbagar. Kharakhorum Museum.

|

6. bis 9. Jahrhundert Kök-Türken, Uiguren, Kirgisen, Tungusen

Aus einer Rebellion gegen die chinesische Herrschaft entstand das zweite Türkenreich (683-734), das Gebiete vom Schwarzen Meer bis in das heutige Nordwestchina im Osten abdeckte. Dieses Reich löste sich schon im Jahr 734 wieder auf, geschwächt durch innere Aufstände, Machtkämpfe und den Druck chinesischer und uigurischer Feinde.

Dann folgte das Uiguren-Reich (744-840). Dieses entstand durch eine Koalition uigurischer Stämme. Die Uiguren spielten eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung der chinesischen Tang-Dynastie.

Schliesslich waren es die Kirgisen, die das Uigurische Kaganat im Jahr 840 zerstörten und die Vorherrschaft in der Region übernahmen. Diese dauerte etwa ein Jahrhundert, dann wurden sie ihrerseits von den Tungusen verdrängt.

Sowohl die Kirgisen als auch die Tungusen wurden dann im 13. Jahrhundert in das mongolische Reich des Dschingis Khan integriert.

|

13. Jahrhundert: Das mongolische Reich unter Dschingis Khan |

|

Dschingis Khan, ca.1155-1227. Herrscher der Mongolen von 1206 bis 1227.

Mongolei unter Dschingis Khan um 1227, eine Fläche von 19 Mio km². |

Wer war Dschingis Khan?

Sein Geburtsjahr ist unbekannt – je nach Quelle zwischen 1155 und 1167. Er kam als Sohn eines nomadisierenden mongolischen Stammesführers zur Welt. Dschingis Khan schaffte es, die vielen verfeindeten Mongolen-Stämme zu vereinigen. Berühmt wurde er vor allem für sein brutales Kriegshandwerk und seine Beutezüge.

1206 wurde er Herrscher aller Mongolen und so zum Grosskhan. Er stellte eine gewaltige Reiterarmee auf und unterwarf die umliegenden Völker, darunter auch Teile des Kaiserreichs China, heutige Länder wie Kasachstan, Usbekistan, Iran, Irak, Afghanistan, Südrussland. Das Gebiet reichte vom Chinesischen Meer im Osten bis zum Kaspischen Meer im Westen und umfasste 19 Millionen Quadratkilometer.

Für die Verwaltung dieses Riesenreiches liess Dschingis Khan eine eigene mongolische Schrift entwickeln, die teilweise heute noch Verwendung findet. Er starb 1227 während eines Feldzuges in Nordchina. Ob im Kampf oder an einer Krankheit, ist unbekannt. Auch seinen Bestattungsort kennt niemand.

|

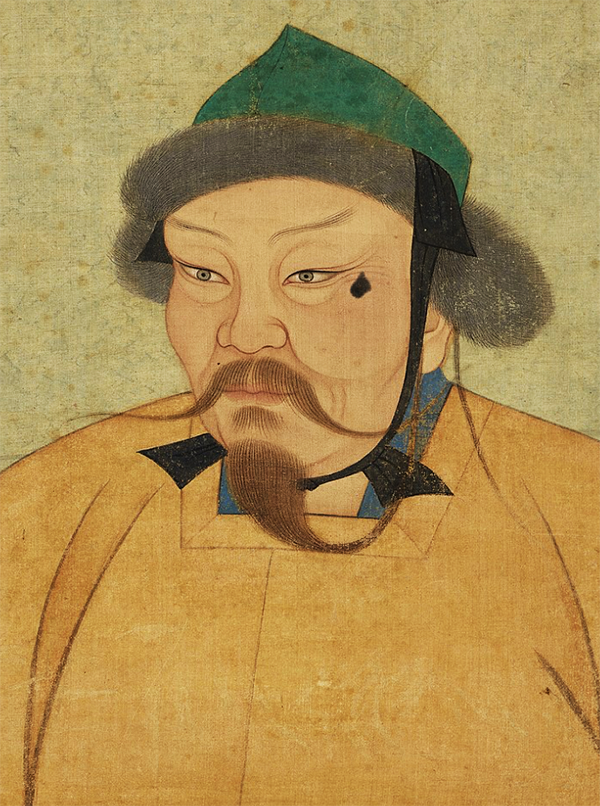

Ögedei Khan, Sohn von Dschingis Khan und offizieller Nachfolger.Herrscher von 1229-1241. Bild Wikipedia Public Domain.

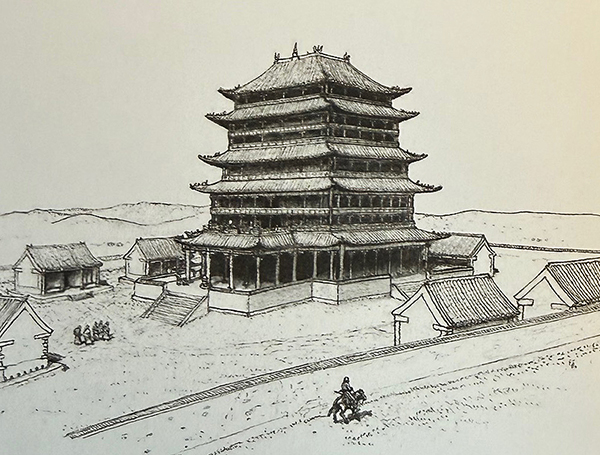

So könnte Ögedeis Palast in der Hauptstadt Karakorum ausgesehen haben. |

Dschingis Söhne und Nachfolger

Dschingis Kahn hatte mit seiner Ehefrau Börte vier Söhne: Dschötschi, Tschagatai, Ögedei und Tolui. Sie alle bauten das Reich weiter aus.

Sein dritter Sohn, Ögedei (oder Ugedei) wurde Dschingis offizieller Nachfolger und regierte das Mongolenreich von 1229 bis 1241. Er erweiterte das Reich mit Eroberungen in Russland, Osteuropa und Nordchina. Zudem machte er die von seinem Vater 1220 gegründete Stadt Karakorum später (1235) zur Hauptstadt der Mongolei.

Von Karakorum sind heute nur noch Ruinen zu sehen. Die Stadt wurde 1388 von den Chinesen vollständig zerstört. Bei Ausgrabungen im 20. Jht kamen Mauern zum Vorschein, die es ermöglichten, ein Stadtbild zu rekonstruieren. Wie der Palast von Ögedei Khan ausgesehen haben könnte, zeigt die Zeichnung links.

Eine wichtige Rolle in der Geschichte der Mongolei spielten auch Dschötschi und dessen Sohn Batu. Sie waren die Begründer der Goldenen Horde, die grosse Teile der russischen Fürstentümer (z.B. Alexander Newski) kontrollierte und von diesen Tributzahlungen erzwang.

Auch der vierte Sohn Dschingis, Tolui, leistete einen bedeutenden Beitrag an die Geschichte der Mongolei: Er war der Vater von Kublai Khan.

|

Kublai Khan (1215-1294), Herrscher über das grösste Imperium aller Zeiten. (KI-Bild).

Das mongolische Supereich unter Kublai Khan im

|

Kublai Khan – Kaiser von China

Kublai war ein Enkel von Dschingis Kahn (ein Sohn von Tolui). Er lebte von 1215-1294 und schaffte

das grösste Mongolenreich. Es erstreckte sich vom äussersten Osten Chinas bis nach Europa, was rund 9'000 km Luftlinie entspricht. Sein Reich umfasste eine Fläche von 26 Millionen Quadratkilometern und war damit das grösste zusammenhängende Imperium in der Geschichte der Menschheit. Zum Vergleich: Russland, die grösste heutige Nation der Welt, ist 17 Mio km² gross; die USA kommen auf gerademal 9.8 Mio km².

Kublai Khan herrschte auch über China und gründete die Yuan-Dynastie. Als Kaiser von China verlegte er 1271 die Hauptstadt seines mongolischen Reiches von Karakorum nach Dadu (=Peking, heute Beijing). Obwohl er die chinesische Sprache nie gelernt haben soll, bewies er grossen Respekt vor der chinesischen Kultur und schuf eine Verwaltungsstruktur, die chinesischen Traditionen entgegen kam, führte die Verwendung von Papiergeld ein und förderte den Handel mit dem Westen.

Die von Kublai Khan gegründete Yuan-Dynastie war von 1271 bis 1368 an der Macht, dann wurde sie von der chinesischen Ming-Dynastie vertrieben. Die Chinesen zerstörten 1388 auch die Hauptstadt der Mongolei, Karakorum. Die Mongolen mussten sich in ihr Stammland zurückziehen und regierten dort noch als sogenannte «Nördliche Yuan-Dynastie» bis 1635, hatten aber keinen Einfluss mehr auf China.

Bemerkenswert ist und bleibt, dass China rund hundert Jahre lang (1271-1368) unter mongolischer Herrschaft stand.

|

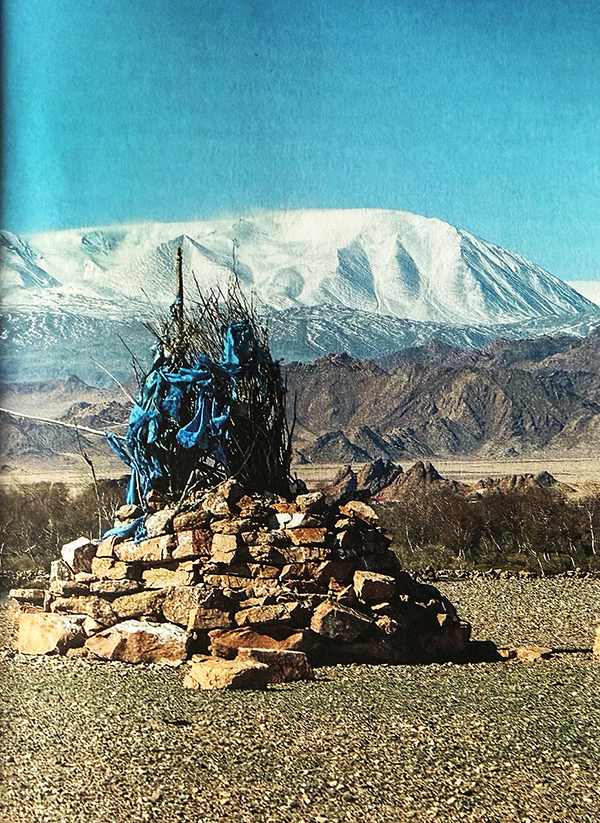

Noch heute errichten die Menschen in der Mongolei an spirituellen Orten wie Bergen oder Flüssen Ovoos zu Ehren von Tengri. Foto aus der Provinz Bayan-Olgii. Foto Pascal Gertsch.

Moschee in der heutigen Mongolei. |

Religionen in der Mongolei

Als die höchste Instanz wird Tengri, der Blaue Himmel verehrt. Tengri reicht 2500 Jahre zurück und gehört fest zur Tradition der Steppennomaden. Auch die mongolischen Herrscher sahen Tengri als höchste Instanz an, die «die Geschicke der Welt lenkt» und die ihnen politische Legitimität verleiht.

Ovoos sind eine Art von Gebetsstätten. Passanten häufen Steine und Äste auf und umwinden sie mit zeremoniellen Schals. Dann umrunden sie ein Ovoo dreimal und legen einen Stein dazu. Damit bitten sie um Glück und Schutz.

Im übrigen herrschte im gesamten Verlauf der mongolischen Geschichte religiöse Vielfalt. Es gab Buddhisten, Muslime, Christen, Schamanen und lokale Priester. Die Khane förderten die diversen Religionen und befreiten die Geistlichen von Steuern. Sie mussten auch keinen Kriegsdienst leisten. Bedingung war allerdings, dass sie für das Wohl des Kahns beteten und die göttliche Abstammung des Herrschers anerkannten.

Religiöser Dogmatismus war den mongolischen Herrschern fremd. Ein Beispiel: Als der päpstliche Gesandte Wilhelm von Rubruk 1254 am Hof des Grosskhans weilte, soll dieser Rubruk mit den Worten belehrt haben: «So wie Gott einer Hand mehrere Finger verliehen hat, so hat er den Menschen verschiedene Wege gegeben».

|

Zwei Reiter, Mongolei, Zweites Türkenreich, 683-734. Tonfiguren.Kharakhorum Museum.Uigurische Krieger, Mongolei, Zweites Türkenreich, 683-734. Tonfiguren. Kharakhorum Museum.

Chinesischer Beamter, Mongolei. 2. Türkenreich, 683-734. Tonfigur. Kharakhorum Museum. |

Kunstwerke aus einem mongolischen

2011 wurde in Shoroon Bumbagar eine noch unberührte mongolische Grabstätte aus dem

Die Ausgrabungsstätte liegt in der Zentralmongolei am Ufer des Tuul-Flusses in der Gegend von Ulaanbaatar.

Die Funde in der Grabstätte waren ausserordentlich reich. Sie umfassen ungefähr 500 Artefakte, darunter rund 170 Goldgegenstände, über hundert Keramiken, etwa 100 Holzschnitzereien, dazu Metallgegenstände sowie kunstvolle Arbeiten aus Bronze und Silber.

In den beiden Nebenräumen standen aufgereiht 113 kleine Tonfiguren von Männern und Frauen, Reitern und Musikanten, die sowohl chinesische als auch türkische Züge zeigen.

Die Figuren befinden sich heute im Kharakhorum Museum im Ort Kharkhorin, in der Nähe der Ruinen der einstigen Hauptstadt Karakorum.

Das Museum wurde 2011 eröffnet und zeigt Exponate von der Steinzeit bis zur Epoche des Mongolischen Reiches. Darunter sind auch die Funde aus den Ausgrabungen der Ruinen von Karakorum.

|

|

Fotogalerie Ausstellung Mongolei 2025

|

|

|